【2025年4月28日】経済・時事ニュースまとめ

2025年4月28日のニュースでは、日本の株式市場の動き、円相場の状況、注目企業の発表、政府がデジタル機器の利用を支援する取り組みについても紹介します。

ねくこ

ねくここれらのニュースが、私たちの毎日の生活とどう繋がっているのか、一緒に見ていきましょう。

今日のマーケット:日経平均株価が上昇、円安も続く

主な市場の動き(2025年4月28日10時現在)

| 指標 | 値・状況 | ポイント |

|---|---|---|

| 日経平均株価 | 35,903.32円 3万6000円台回復が視野に | 4日続伸の可能性、海外市場の流れを好感 |

| 日経225先物 | 寄り付き 3万5920円 (+140円) | 前週末比で上昇してスタート |

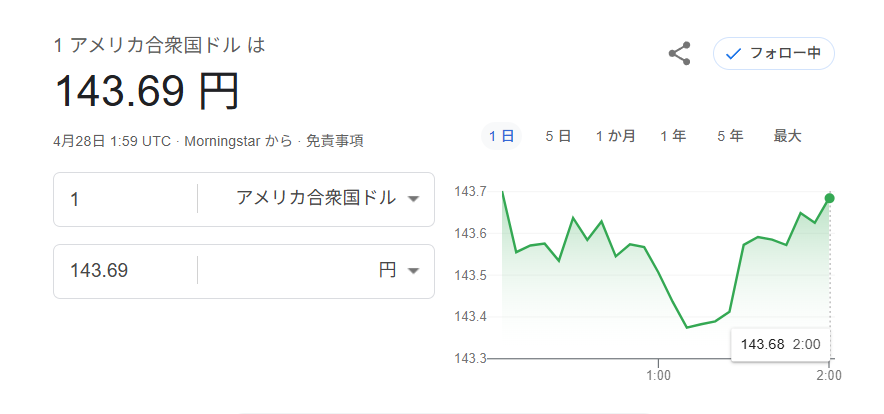

| ドル/円相場 | 1ドル = 143円台後半 | 円安傾向が続く |

| NYダウ平均株価 (前週末) | 4万113ドル50セント (+20.10ドル) | 4日続伸 |

| S&P500 (前週末) | 5,525.21 | +40.44 (0.74%) |

| ナスダック総合指数 (前週末) | 1万7382.939 (+216.896ポイント) | 大幅上昇 |

今日の株式市場や為替相場の動きを見てみましょう。

株価はなぜ上がっている?

日本の主要な株価指数である日経平均株価は、今日も上昇を続けています。

日経225先物(未来の株価を予想して取引するもの)も、朝の取引開始時点で前の日の終わりと比べて140円高い3万5920円で始まりました。市場では、このまま3万6000円台まで上がるのではないかという見方もあります。

株価が上がっている背景には、いくつかの理由があります。

一つは、アメリカやヨーロッパの株式市場が好調だった流れを引き継いでいること。もう一つ、特に大きな理由として、貿易に関する心配事が少し和らいでいることが挙げられます。

アメリカと中国の貿易摩擦が少し落ち着くのではないかという期待や 、アメリカの関税(輸入品にかける税金)に対する過度な心配が後退していることが、投資家(株などを売買する人)の安心感につながっています。

ねくこ

ねくここのような状況から、特に海外に製品を輸出している企業の株を中心に買い注文が集まっています。

前週末のアメリカ市場では、NYダウ平均株価やナスダック総合株価指数も上昇していましたが、株価の上昇には、「ショートカバー(空売りの買い戻し)」と呼ばれる動きも影響しています。

これは、以前に「株価が下がる」と予想して株を借りて売っていた(空売り)投資家が、予想に反して株価が上がってきたため、損失を抑えるために急いで株を買い戻す動きのことです。 この買い戻しも、株価を押し上げる一因となります。

円安ってどういうこと?暮らしへの影響は?

外国為替市場では、一次の急な円高から振れ戻しがお起こり、相対的に円の価値が他の通貨(特に米ドル)に対して安くなる「円安」状態が続いており、今日の市場でも1ドル143円台後半で取引されています。

円安には、良い面と悪い面があります。

良い面としては、日本の製品が海外で安くなるため、輸出企業(自動車や電機メーカーなど)にとっては物が売れやすくなり、利益を伸ばしやすくなります。

これは、企業の業績が良くなることにつながり、株価が上がる要因の一つにもなります。また、外国人観光客にとっては日本への旅行が割安になるため、観光客が増える効果も期待できます。

悪い面としては、日本が海外から輸入しているものの値段が高くなることです。

例えば、石油や天然ガスなどのエネルギー資源、小麦や大豆などの食料品、製品を作るための原材料などが値上がりしやすくなります。

これらの価格が上がると、ガソリン代や電気代、食料品など、私たちの身の回りの様々なものの値段が上がり(インフレーション)、家計の負担が増える可能性があります。

ねくこ

ねくこ円安は輸出企業には追い風ですが、私たちの生活コストを押し上げる要因にもなる、ということを覚えておきましょう。

ただし、日本だけでなく世界的に物価が上昇している面もあり、日本の状況が特別に悪いわけではないという状況ではあります。

注目企業の動き:好決算と「自社株買い」

日本企業の中からも、注目すべきニュースが発表されています。

好調な業績を発表する企業が相次ぐ

最近、好調な決算や今後の明るい見通しを発表する企業が相次いでいます。

例えば、精密小型モーターなどで世界的なシェアを持つ「ニデック(Nidec)」は、2025年3月期の決算で税引前利益が前期比で16.7%増加したと発表しました。さらに、今後も利益の増加を見込んでおり、「過去最高を連続で更新の見込み!」としています 。 この発表を受けて、ニデックの株価も大きく上昇しました 。

また、半導体(スマートフォンやコンピューターに欠かせない部品)を作るための検査装置で世界トップクラスの「アドバンテスト(Advantest)」も、好調な決算を発表しました。2025年3月期の売上高は前期比で60.3%増、営業利益(本業での儲け)は約2.8倍になりました。

特に、AI(人工知能)の普及に伴う高性能な半導体向けの需要が大きく伸びたことが理由です。決算資料には「AIの普及に関連する半導体需要が市場の伸びを牽引しました」と記されています。

この他にも、

- KBキョクトーボーテック(業績予想を上方修正)

- アイシン(増益と自社株買い)

- 第一三共(増益と自社株買い)

など、多くの企業が良いニュースを発表しています。

「自社株買い」って何?株価への影響は?

また最近、企業が自分のお金を使って、市場で売られている自社の株式を買い戻す「自社株買い」を発表する企業も増えています。

アイシン(1200億円)、第一三共(2000億円)、アドバンテスト(700億円)、富士通(1700億円)などが、大規模な自社株買いを発表しました。

自社株買いの主な目的

自社株買いの主な目的はいくつかあります。

一つは、市場に出回る株式の数を減らすことで、残った一株あたりの価値を高めることです。ピザを分ける人数が減れば、一人当たりの取り分が増えるのと同じ原理で、これにより株価が上昇しやすくなります。

二つ目は、株主への利益還元です。配当金(利益の一部を株主に分配すること)と並んで、株主に報いる方法と考えられています。

三つ目は、企業が「自社の株は将来有望だ」と考えていることを示すメッセージにもなります 。

また、自社株買いは、ROE(自己資本利益率:株主のお金をどれだけ効率よく使って利益を出しているかを示す指標)を高めたり、PER(株価収益率:株価が利益に対して割安か割高かを示す指標)を低く見せたりする効果があり、これも投資家からの評価を高め、株価上昇につながることがあります 。

これだけ多くの企業が大規模な自社株買いを行う背景には、企業が株主への還元や株価を意識する姿勢を強めていることがあると考えられます。

ねくこ

ねくこただし、自社株買いに使うお金は、新しい事業への投資や従業員の待遇改善などに使うこともできたはずです 。

短期的な株価対策と、長期的な成長のための投資との間で、企業がどのような判断をしているのか、という点も考える必要があります。

デジタル社会をもっと身近に:デジタル活用支援

総務省は、「デジタル活用支援推進事業」という取り組みを進めています 。

私たちの社会では、スマートフォンやインターネットを使う場面がますます増えていますが、高齢者などの中には操作に慣れていなかったり、不安を感じたりする人もいます。

スマホやオンライン手続き、苦手な人をサポート

「デジタル活用支援推進事業」の目的は、特に高齢者など、スマートフォンの使い方やオンラインでの行政手続き(役所の手続き)、キャッシュレス決済(現金を使わない支払い)、オンライン診療(インターネットを通じた診察)などに不安を感じている人々を支援することです。

コロナ禍を経て、人と直接会わずにサービスを利用するオンライン化の必要性が高まりましたが、この事業では、全国各地の身近な場所で、スマートフォンの基本的な使い方から、マイナンバーカードを使ったマイナポータルの利用方法、オンラインサービスの予約方法などについて、講習会や相談会を開いています。

会場となるのは、携帯電話会社のショップ(例えばドコモショップでは、自社の利用者でなくても参加できるスマホ教室を開いています )や、地域の公民館などです。

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を目指して、国や企業、地域団体が協力して、デジタル機器の利用に関する格差(デジタルデバイド)をなくそうとしているとのこと。

私たちの生活に起こること・どうすれば良いのか

今日お伝えしたニュースは、私たちの毎日の生活にどのように関わってくるのでしょうか。

そして、私たちはどう考え、行動すれば良いのでしょうか。

株価上昇と円安の影響

株価が上がっていることは、日本経済全体にとっては良いニュースかもしれません。企業の業績が良くなれば、将来的には新しい仕事が増えたり、景気が良くなったりする可能性もあります。

しかし、同時に進んでいる円安は、私たちの家計に直接影響を与える可能性があります。輸入品、特に食料品やエネルギーの価格が上がり、生活費の負担が増えるかもしれません。

円安で輸出企業が儲かっても、その利益がすぐに働く人のお給料アップにつながるとは限らない、という現実もあります。

ねくこ

ねくこ日々のニュースを見ながら、家計の状況に合わせて、賢くお金を使う工夫が必要になるかもしれません。

デジタルスキルを身につけることの大切さ

政府がデジタル活用の支援を進めていることからもわかるように 、これからの社会では、スマートフォンやパソコンを使いこなすデジタルスキルがますます重要になります。

勉強や将来の仕事はもちろん、行政サービスを利用したり、日々の情報を得たりするためにも不可欠です。そして、高齢者だけでなく、生産労働人口世代にとっても生成AIのスキルは必須のものになるでしょう。

皆さんは、積極的に新しいデジタルツールに触れ、使い方を学んでいきましょう。

もし、身近にデジタル機器が苦手な家族(おじいちゃんやおばあちゃんなど)がいたら、使い方を教えてあげたり、総務省の支援事業のようなサポートがあることを伝えたりするのも大切な助け合いです。デジタルスキルは、未来を生きる皆さんにとって、間違いなく強力な武器になります。