仕送りで損しない!贈与税リスクの基礎知識を徹底解説します

子どもの進学や独立を支援するための「仕送り」は、多くの親にとって当然の行為に思えます。

しかし、仕送りの金額や目的が法律上の「生活費・教育費」の範囲を超えると、贈与税の課税対象となる可能性があることをご存じでしょうか。

特に

や、

などは、税務署の調査対象となるリスクが高まります。

本記事では、仕送りが贈与税の対象とみなされる仕組みや、課税を回避するための具体的なポイントを解説します。

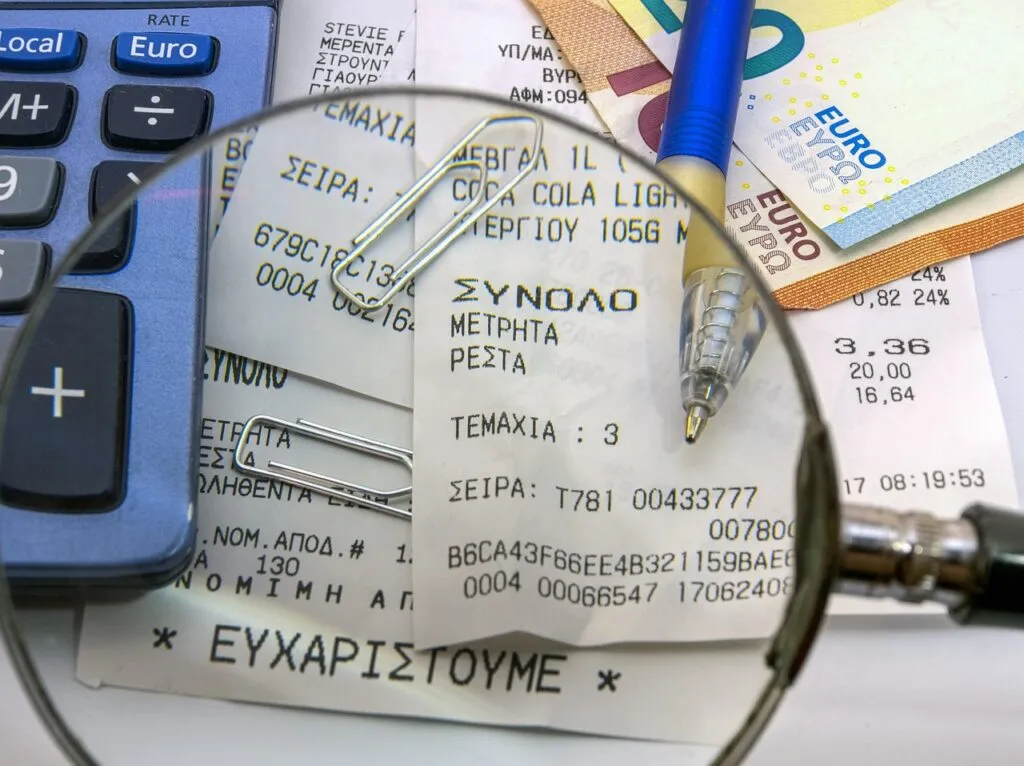

必要な領収書の保管方法や振込の工夫、仕送りに関する税務リスクを未然に防ぐノウハウを整理しました。

ねくこ

ねくこ家族間の資金移動だからこそ見落としがちな税務上の注意点を理解し、安心して子どもの生活をサポートするために、ぜひ最後までお読みください。

申告・納付の期限

贈与税はもらった年の翌年2/1〜3/15に申告、納付は概ね3/15(土日祝順延)。期限後は加算税・延滞税の対象になり得ます。

仕送りと贈与税の基本

扶養義務者(親など)からの通常必要と認められる生活費・教育費に必要の都度充てる仕送りは非課税です。一括前渡しや使途不明分は課税リスクがあります。

しかし、仕送りは親から子、または親族間で生活費や学費の補助として行われることが多い一方で、税法上「贈与」とみなされる場合があります。

贈与税は、財産を受け取った人(受贈者)に課される税金であり、年間110万円までの非課税枠が設けられています。

ねくこ

ねくこしかし、仕送りの内容や金額によっては、この非課税枠を超えて課税対象とされるケースがあるため、注意が必要です。

特に、親子間の仕送りであっても、支援の名目で渡した資金が高額であったり、生活費・学費として認められない支出に充てられたりした場合には、贈与税の課税リスクが生じます。

また、将来的な相続対策として早期に贈与を行う方法もありますが、贈与税のルールや仕送りの管理方法を正しく理解しておくことが重要です。

贈与税の仕組みと年間110万円の非課税枠

贈与税の概要

贈与税は、財産を無償で取得した人に対して課される税金です。

「財産」には現金や不動産だけでなく、株式、自動車、その他の経済的価値のあるものも含まれます。

特徴として、贈与者(財産を渡す側)ではなく、受贈者(財産を受け取る側)に納税義務がある点が挙げられます。

贈与税の基本ルール

- 贈与とは「一方的に財産を与える」行為と定義される

- 受贈者に納税義務があるが、贈与者が代理で納税することも可能

- 対象となる財産は現金、不動産、株式など多岐にわたる

ねくこ

ねくこなお、生前に財産を引き継ぐ場合は「贈与」、死亡後に財産を引き継ぐ場合が「相続」となります。

年間110万円の基礎控除の意味

贈与税には、受贈者ごとに年間110万円までの基礎控除が設けられています。

この枠内での贈与であれば、贈与税は発生しませんが、110万円を超える贈与には課税が適用されます。

親子間であっても原則として同じルールが適用されるため、計画的な贈与が重要です。

親子間の贈与に関するポイント

- 血縁関係・親族関係に関係なく原則課税対象

- 未成年者や学生でも受贈者として課税対象となる

- 相続対策として生前贈与を行う場合、税務上の届出や管理が重要

贈与税の節税策として、毎年110万円以内の生前贈与を続ける方法があります。

ねくこ

ねくこただし、一度に高額な資金を贈与すると課税リスクが高まるため、注意が必要です。

仕送りと贈与の違い—生活費・教育費の扱い

ため、仕送りは基本的に贈与税の対象にはなりません。

ねくこ

ねくこ学費や家賃、食費などの生活維持に必要な費用は贈与税の課税対象外です。

「生活費・教育費」で「必要な都度直接それらに充てるための支出」であれば金額が110万円を超えても非課税となる場合があります。一方、前渡しして貯蓄や投資に回った部分は課税対象になり得ます。(参考:国税庁)

これは、金銭を受け取る側の経済的負担を軽減する目的で設けられた制度であり、「社会通念上、妥当な支出かどうか」が判断のポイントとなります。

| 区分 | 説明 |

|---|---|

| 仕送り | 生活や教育に必要な資金を送ること |

| 贈与 | 使用目的を限定せず、無償で財産を与えること |

非課税とされる「生活費・教育費」の例

- 大学の授業料や教材費、学習参考書代

- 家賃・光熱費・食費・交通費など、基本的な生活費

- 必要最低限の衣類や生活必需品

ねくこ

ねくこ一方、以下のような支出は生活費・教育費とは認められず、贈与と判断される可能性があります。

贈与と判断される可能性のある支出の例

- 高額な交遊費やレジャー費用

- ブランド品や高級車の購入

- 明らかに学業や日常生活に不要な支出

仕送りが贈与とみなされるケースと注意点

仕送りが贈与と見なされやすいケースを理解し、適切に対応することが重要です。

ねくこ

ねくこ特に、高額な金額を一括で送金すると、税務署のチェック対象となるリスクが高まります。

高額な金額を一括で送金するケース

以下のようなケースでは、贈与と判断されやすくなります。

- 送金額が年間110万円の基礎控除を大幅に超える

- 複数年分の生活費や学費をまとめて送金する

- 送金の目的や使途が不明瞭

仕送りの使いみちが不明瞭な場合

また、生活費・学費として送金していても、実際には贅沢品の購入や投資に充てられていると、贈与税の課税対象となる可能性があります。

贈与と判断されやすいケースの例

- 1年間の生活費として200万円を一括で入金

- 4年間分の学費をまとめて送金

ねくこ

ねくこ領収書や通帳の振込記録を整理・保管することで、税務署からの問い合わせに備えることが重要です。

書類や領収書を保管する重要性

贈与税の課税リスクを回避するためには、仕送りの目的や使途を明確にし、それを証明できる書類を適切に保管することが極めて重要です。

| 保管すべき書類 | 内容 | 保管期間の目安 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 送金記録(振込明細・通帳コピー) | 送金の詳細を明確化 | 原則5年、重加算等は7年 | 高 |

| 学費領収書 | 教育目的の仕送りである証拠 | 原則5年、重加算等は7年 | 高 |

| 生活費の使用明細(レシート等) | 支出内容の管理 | 原則5年、重加算等は7年 | 中 |

| 仕送り目的の記録 | 送金の目的・金額を明記 | 原則5年、重加算等は7年 | 高 |

推奨保存期間は原則5年、不正等が疑われる場合は7年まで遡及され得るため、5〜7年を目安に保管するのがよいでしょう。

贈与の事実認定と税務調査のリスク

仕送りが贈与と判断された場合、税務調査では過去の資金の流れが確認される可能性があります。

リスクを抑えるための対策

- 送金の記録を詳細に残す

- 110万円を超える可能性がある場合は専門家に相談する

- 生活費・教育費としての根拠資料を整備する

実際の税務調査では、銀行口座の入出金記録や生活費の使途が重点的にチェックされます。

ねくこ

ねくこ贈与と認定されると、多額の贈与税に加えて加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、日頃からの管理が大切です。

贈与税がかからない仕送りの正しいやり方

仕送りを行う際には、贈与税のリスクを回避する方法を正しく理解することが重要です。

特に、「生活費・教育費」として税法上の非課税扱いとなる範囲を適切に活用することで、余計な税負担を防ぐことができます。

ねくこ

ねくこここでは、教育費や生活費の支払い方、仕送りの目的を明確にするポイント、高額な仕送りを行う際の注意点について詳しく解説します。

教育費や生活費は直接支払うのがベター

仕送りをする際、子ども名義の口座へ大きな金額を振り込む方法はシンプルですが、贈与税のリスクを高める可能性があります。

そこでおすすめなのが、大学の授業料や寮費、光熱費などを親が直接支払う方法です。

ねくこ

ねくこ授業料・家賃・医療費等は“必要時に”保護者が直接支払う(大学や家主宛て)ことで非課税性が明確になります。前渡しして子の口座にプールした未使用分は課税対象になり得ます。

実務上の注意点

振込先や振込用途が明確であれば、「この支出は本当に生活費なのか」と疑われるリスクが減ります。

特に、大学の授業料や学習塾の月謝を支払う際は、領収書や振込明細をしっかり保管することが重要です。

オンライン決済やクレジット払いを利用した場合も、明細をダウンロード・印刷しておけば、税務署からの問い合わせに対応しやすくなります。

使途を明確にするための証拠書類

- 学費の領収書(大学・塾・予備校の授業料)

- 家賃・光熱費の振込明細(親が直接支払った証明)

- 電子決済・クレジット払いの明細(オンライン決済の証拠)

ねくこ

ねくここれらの書類を組み合わせることで、仕送りが「通常必要な生活費・教育費」であることを示し、贈与扱いとなるリスクを回避できます。

仕送りの目的と使い道を明確にする方法

仕送りの目的と使い道をはっきりさせることが重要です。

曖昧な名目でお金を渡すと、「本当に生活費として使われているのか」を証明しにくくなり、贅沢品や娯楽費に使われていると判断される可能性があります。

仕送り専用口座の活用

仕送り専用の口座を用意し、生活費や学費の支払い専用にすると、入出金が明確になり、仕送りの適正な管理が可能になります。

ねくこ

ねくこ通帳記入やオンライン明細を定期的に確認することで、用途外の利用がないかをチェックできます。

通常範囲内の金額を定期送金する

一度に高額をまとめて送金すると、贈与とみなされるリスクが高まります。

そのため、毎月または学期ごとに定期的に送金するのが望ましいです。

仕送りとして認められやすい具体例

- 生活費として「毎月10万円ずつ」送金する

- 参考書など、請求書に記載された金額のみ送金する

- 学費は入金する直前に送金する

毎月の仕送り上限額を設けて管理

あらかじめ生活費・学費の上限額を設定し、その範囲内で定期送金することで、税務署からの疑念を回避しやすくなります。

- 生活費の明細・学費の請求書をセットで保管する

- レシートやカード利用明細で簡易家計簿を作成する

- 贅沢品や娯楽費に仕送りが使われないように注意する

ねくこ

ねくここうした管理を徹底すると、仕送りの用途が明確になり、税務署の問い合わせに対してもスムーズに説明できます。

デビットカードで管理しやすく

仕送り専用のデビットカードを利用することで、送金額や利用履歴をリアルタイムで確認でき、仕送りの使途を明確に管理できます。

必要な範囲内でのみ利用できるため、予算オーバーを防ぎ、計画的な支出が可能になります。

\申し込み・年会費無料!/

高額な仕送りを行う際の事前準備と注意点

住宅の頭金や海外留学費用など、高額な資金を一度に送金する場合は、仕送りが贈与とみなされやすくなります。

ねくこ

ねくこ大きなお金を動かす際は、計画的に証拠書類を整備し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

大きな資金が必要な場合の対応策

高額な仕送りを行う際には、「これが贈与にあたるかどうか」を事前に確認することが必要です。

税理士などの専門家に相談すると、贈与税のリスクを抑える適切な方法をアドバイスしてもらえます。

海外留学費用

海外留学では高額な仕送りが必要になる場合があります。

以下のポイントを押さえておきましょう。

- 学費や寮費、生活費としての送金は非課税

ただし、過剰な仕送りや貯蓄目的の送金は課税対象となる可能性がある - 領収書や利用明細の保管

税務調査が入った際に説明できるよう準備しておく

贈与とみなされるリスクがあるケース

- 過剰な送金(必要以上に多額の資金を送る)

- 資産形成への利用(頭金や貯蓄・投資に充てる)

教育資金の一括贈与の非課税は〜2026年3月31日までの制度。所得制限や使途管理、残額課税などの要件があります。利用時は金融機関経由の申告**が必要です。

証拠書類の整備は継続的に

高額資金を送る場合は、領収書や振込記録などの証拠書類を整理し、誰が・いつ・何の目的でお金を受け取ったかを説明できる状態にしておきましょう。

- 定期的に通帳を記帳し、オンライン明細もバックアップ

- 大きな支払いは領収書・契約書とセットで保管

- 税理士など専門家のアドバイスを活用する

ねくこ

ねくここれらの準備を徹底することで、税務署の調査に対するリスクを軽減できます。

仕送りに関する税務リスクと対策

仕送りは、子どもの生活費や学費を支援するために重要な資金移動ですが、金額や使途によっては贈与税の対象とみなされる可能性があります。

特に、高額な仕送りが継続して行われる場合や、用途が不透明な場合は税務署のチェックを受けやすくなり、追加納税や追徴課税につながるリスクも否定できません。

ねくこ

ねくこここでは、税務署の判断基準や過去の税務調査事例、相続対策と連携した仕送りの工夫について解説します。

高額仕送りによる税務署の判断基準

仕送りが「通常必要と認められる生活費や教育費」の範囲を超えると、贈与税が課されるリスクが高まります。

税務署が「高額仕送り」をどのように判断するのか、ポイントを押さえておきましょう。

いくらから「高額」と判断されるか

年間110万円の基礎控除を超えたからといって、ただちに贈与税が課されるわけではありません。

ねくこ

ねくこしかし、基礎控除を超える金額が大きいほど税務署に注目されやすくなるのは事実です。

特に、生活費の範囲を明らかに超える額が継続的に送金されている場合、贅沢品や資産形成に使われていると判断され、詳しい調査につながるケースがあります。

家族間の送金は銀行のモニタリング対象になりやすい

銀行では、不正送金やマネーロンダリング対策として家族間の送金内容もモニタリングしています。

特に以下のケースは、異例な取引と判断される可能性があります。

銀行は犯罪収益移転防止法に基づき疑わしい取引(STR)をJAFIC/金融庁等へ届出します。税務当局への直接通報を前提とする趣旨ではありません。(参考:金融庁)

- 大口の振込が短期間に集中

- 定期的な送金とは別に高額な資金移動が発生

- 送金先の名義と実際の利用者が一致しない

資金の流れが不透明な場合のチェックポイント

資金の流れに不明点が多い場合、税務署は「資金移動の実態」をさらに詳しく調べます。

以下の点が注目されやすいので、事前に対策を講じておくことが大切です。

- 定期的な入金以外に不自然な送金があるか

- 仕送りを受け取る側の収入や生活実態と整合性が取れているか

- 送金の理由が曖昧な大口入金が継続しているか

税務署の視点:贈与の実態があるか

税務署は、仕送りという名目であっても

を厳しくチェックします。

一時的な支援ではなく、恒常的に余剰資金を渡している場合は、生活支援とはみなされず、贈与と判断されるリスクが高まる点に注意しましょう。

過去の税務調査事例とよくある指摘項目

税務調査では、仕送りの名目と実態が一致しているかが重点的に確認されます。

ねくこ

ねくこ実際に指摘された事例をもとに、どのような点に注意すべきかを確認しておきましょう。

学費名目なのに投資や資産購入に充てていたケース

学費として親から仕送りを受け取ったはずが、実際には投資用口座への入金や不動産の頭金に回されていたケースがあります。

調査の結果、生活費・教育費には該当しないと判断され、追加納税や追徴課税が課された事例もあります。

名目と実態が乖離していることは、税務署の指摘対象になりやすいため、仕送りの使途を記録し、証明できる状態にしておくことが重要です。

仕送り記録が不十分で用途を立証できなかったケース

通帳に振込記録があるだけで、何に使ったのか証明できない場合、税務調査で「生活費ではない」とみなされる可能性があります。

領収書やクレジットカードの明細を保管し、学費や家賃など生活に直結した支出であることを説明できる状態にしておきましょう。

家族間の資金移動で多額の現金を渡されたケース

現金で手渡す場合、銀行記録が残らず、使途を証明するのが難しくなります。

長期間続くと、受け取った金額の総額が大きくなりやすく、複数年分の贈与として一括課税される可能性があります。

よくあるリスクと避けるためのポイント

具体的なリスク

- 現金での受け渡しは証拠が残らず、税務調査で贈与と認定されやすい

- 長期間にわたり継続すると、税務署によって贈与とみなされ、課税対象となる可能性がある

- 贈与と認定された場合、追徴課税や延滞税が課されるリスクがある

リスクを避けるためのポイント

- 現金での受け渡しはできるだけ避け、振込を利用する

- 仕送りの用途を証明できる書類(領収書・振込明細)を保管する

- 定期的な少額送金を利用し、基礎控除額内で贈与を行う

ねくこ

ねくこ贈与と認定されると想定外の税負担が発生する可能性があります。

税務対策として、事前に専門家へ相談するのも有効な手段です。

まとめ|【FAQ式】で、ここまでの解説を総括!

仕送りが贈与とみなされる基準は?

「通常必要と認められる生活費・教育費」の範囲内であれば非課税ですが、それを超えると贈与と判断される可能性があります。

ねくこ

ねくこ特に、高額な送金や資産形成に利用されている場合は要注意です。

仕送りの税務リスクを回避するためには?

親が直接支払いをする(学費・家賃など)か使途を明確にするための記録を残す(領収書・振込明細など)ことが重要です。

仕送りの証拠書類として何を保管すべき?

以下の明細を保管すると、税務署からの問い合わせに対応しやすくなります。

- 学費の領収書

- 家賃の振込明細

- 光熱費の請求書

- クレジットカードの利用明細

仕送りは現金手渡しでも大丈夫?

現金手渡しは使途の証明が難しく、税務調査で不利になる可能性があるため、銀行振込を利用するのが安全です。

ねくこ

ねくこ銀行振込を利用することで、送金の記録が残り、贈与とみなされるリスクを軽減できます。

特に継続的な仕送りの場合は、振込明細や用途の証明書類を保管しておくと安心です。

年間110万円以上の仕送りはどうすればいい?

定期的な少額送金に分ける、親が直接支払う、税理士に相談するなど、適切な対策を取ることで、税務リスクを軽減できます。

仕送りの用途に制限はありますか?

仕送りの用途は、「生活費・教育費として認められるかどうか」が判断基準となります。

以下の支出は非課税として認められやすいですが、贅沢品や投資に使うと贈与税の課税対象になる可能性が高まります。

非課税とされる支出

- 授業料・学習塾の費用

- 家賃・光熱費・食費

- 交通費・医療費

贈与とみなされるリスクがある支出

- 高級マンションの家賃

- ブランド品・贅沢品の購入

- 株式投資や貯蓄

仕送りを毎月分割すれば贈与税を回避できますか?

ねくこ

ねくこ単純に分割して送るだけでは、贈与税の回避にはなりません。

毎年110万円以下でも、最初から期間・総額を約束した定期金給付契約はその権利の贈与として課税され得ます。都度の任意贈与であれば各年判定です。

留学費用の仕送りも非課税になりますか?

留学費用も「通常の学費・生活費の範囲内」であれば非課税です。

ただし、高額な交遊費や娯楽費まで負担すると、税務署の判断によっては贈与とみなされることがあります。

対策

- 学費や寮費の領収書を保管する

- 交遊費や趣味の支出と分けて管理する

- 定期的な生活費として送金する

仕送りを相続対策として活用できますか?

相続開始前7年以内の贈与は、贈与税の有無に関わらず相続税の課税価格に加算されます(2024年改正)

相続対策では加算期間を踏まえた設計が必要です。

仕送りを計画的に行うことで、相続財産を減らし、相続税対策につなげることが可能です。

特に、以下の制度を活用すると、贈与税・相続税の負担を軽減できる場合があります。

- 暦年贈与(毎年110万円以内の贈与)

- 教育資金贈与の非課税制度(一定の条件を満たせば、1,500万円まで贈与税が非課税)

注意点:

- 長期間の定期贈与とみなされると、相続財産に加算される可能性がある

- 契約書や送金記録を適切に管理する

贈与税や相続税に関する相談は税理士にすべきですか?

はい。税務リスクを避けるためにも、仕送りの適切な方法や節税対策を専門家に相談するのがベストです

税理士に相談するメリット

- 贈与税のリスクを回避する方法をアドバイス

- 仕送りを相続対策として活用する方法を提案

- 税務調査の対応や申告手続きのサポート

仕送りは家族を支える大切な手段ですが、税務の知識がないまま行うと、思わぬ課税リスクを招くことがあります。

ねくこ

ねくこ適切な方法で仕送りを行い、税務署からの指摘を避けるためにも、専門家のアドバイスを活用しながら、安心して資金援助を続けていきましょう。

本記事の内容は、執筆時点(2025年3月現在)の法令・公的情報をもとに一般的な解説を行ったものです。税務・法務・会計に関する内容はあくまで参考情報であり、個別の状況に対する助言を行うものではありません。実際の申告や手続きにあたっては、必ず国税庁の最新情報や、税理士などの専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。