新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違い!選ぶ指針やバランス例も紹介

この記事で分かること

- 新NISAにある「つみたて投資枠」「成長投資枠」の特徴や違い

- それぞれの枠にある具体的な銘柄や向いている人

- 初心者/中級者/上級者向けの3タイプ別の配分例と簡易チェックの目安

新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの投資枠が同時に利用できるようになりました。

しかし、

と、迷って始められないという方もいらっしゃると思います。

そこでこの記事では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の仕組みや違いをわかりやすく解説しながら、具体的な配分例や投資スタイル別のおすすめ活用法をご紹介します。

まずはざっくり:あなたに近いのはどのタイプ?

- A:安定重視タイプ(初心者・リスク控えめ)

➡つみたて投資枠を中心(例として8〜10割程度)とし、成長投資枠は余裕資金で少額にとどめるといった配分例が考えられます。 - B:バランスタイプ(中級者・多少の値動きOK)

➡つみたて投資枠5〜7割、成長投資枠3〜5割程度で組み合わせる配分例もあります。 - C:成長重視タイプ(経験あり・リスク許容度高め)

➡成長投資枠をメイン(6〜8割程度)にしつつ、つみたて投資枠も毎年活用するといった使い方を検討する人もいます。

※あくまで目安です。詳しい考え方や商品例は、本文でていねいに解説していきます。

※上記の配分は、生活費や緊急予備資金を十分に確保できていることを前提とした一例です。実際にどの配分が適切かは、年齢・家計の収支・金融資産額・他の保険や年金制度の状況などによって異なります。具体的な運用方針を決める際は、ご自身のライフプランやリスク許容度を整理したうえで検討し、必要に応じて専門家への相談もご検討ください。

ねくこ

ねくこどちらの枠も組み合わせて活用することで、新NISAの非課税枠の特徴を活かしやすくなるはずです。

ぜひ最後までご覧いただき、自分に合った新NISA活用プランを見つけてください。

本記事は2025年11月時点の法令・制度等に基づく一般的な情報提供であり、特定の金融商品・証券会社等の勧誘や推奨を目的としたものではなく、将来の運用成果を保証するものでもありません。実際の投資判断・税務判断は、必ず最新の金融庁・国税庁資料および各社公式情報を確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。

当メディアは金融商品取引法に基づく金融商品取引業者・投資助言・代理業者ではなく、読者の皆さまから個別の事情を伺ったうえで投資判断や銘柄選択等を行うサービスは提供していません。

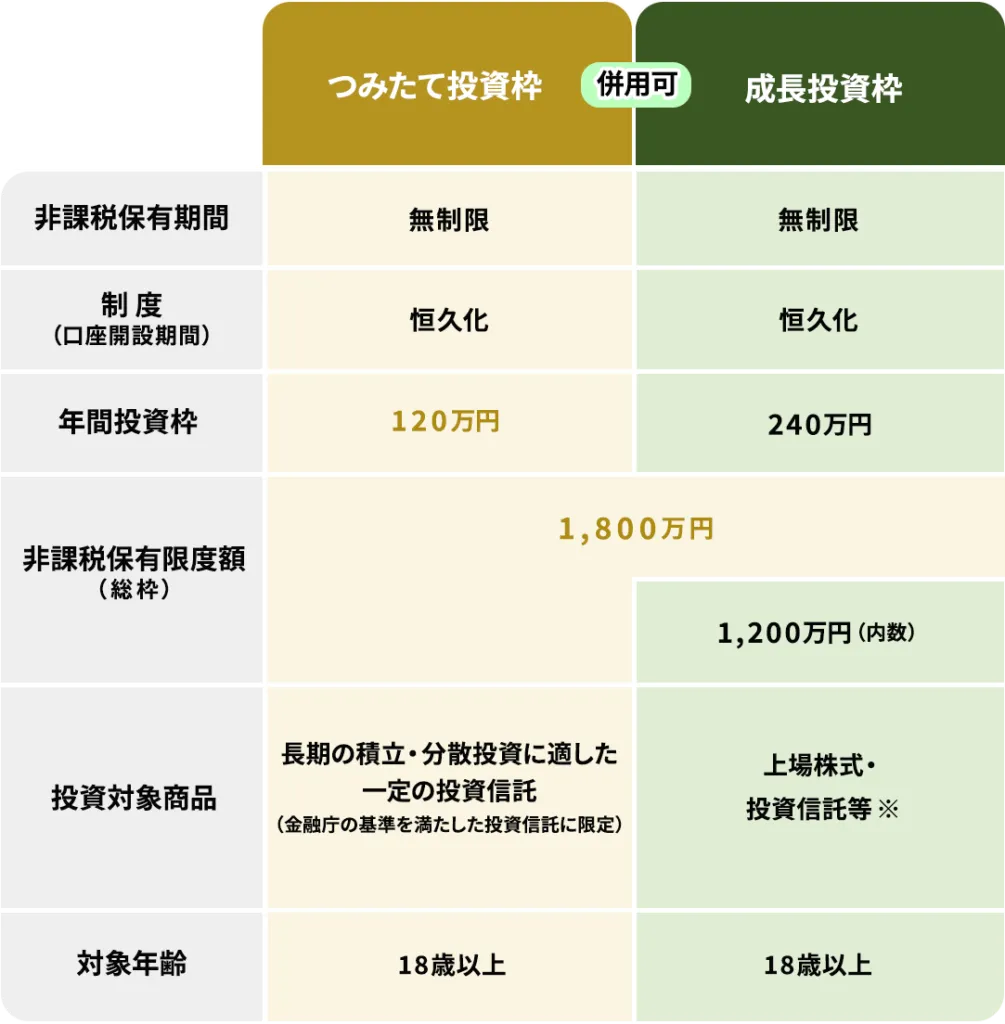

新NISAでは「非課税保有期間は無期限」となり、「生涯の非課税保有限度額(総枠)は1,800万円(うち成長投資枠として使えるのは最大1,200万円まで)」です。「売却した商品の簿価分は翌年以降に総枠が復活」しますが、「年間投資枠(最大360万円=つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)は別管理」です。

※2024年以降のNISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせた生涯の非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)とされています。非課税保有限度額は簿価(取得金額)ベースで管理され、商品を売却した場合は売却した商品の簿価分が翌年以降に再利用可能です。ただし、年間の投資可能額はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円の合計360万円が上限であり、売却により当年の年間投資枠が増えることはありません。制度内容は将来変更される可能性があります。

【まず結論】新NISA「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違い4つと選び方

2024年から始まった新NISAでは、非課税枠の拡充とともに「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2種類を合わせて利用できるようになりました。

しかし、両者の違いが分かりにくいために「どちらを使ったらいいの?」「どのくらい配分すべき?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

新NISAつみたて投資枠と成長投資枠の違いは4つ

- 年間投資枠

- 非課税保有額(生涯の総枠とその内訳)

- 購入方法

- 運用できる商品

ねくこ

ねくこここでは、新NISAの2つの枠について「初心者に向くか」「経験者向けか」を意識しながら、4つのポイントに絞って違いを解説します。

自分に合った投資スタイルを見極めるきっかけにしてみてください。

年間投資可能額は枠ごとに定められている

まず、年間投資可能額を比較すると、新NISA全体の年間投資枠は合計最大360万円です。

ただし、「つみたて投資枠」「成長投資枠」それぞれに限度額が定められており、その内訳は、

- つみたて投資枠:120万円/年

- 成長投資枠:240万円/年

となっています。

※ 売却しても当年の年間枠は増えません(総枠は翌年以降に簿価分が復活)。(参考:金融庁)

ねくこ

ねくこ年間最大360万円となると一月平均で30万円となり、この金額をNISAに拠出できる人は極稀です。

よって、どちらの枠に(あるいは両方の枠に)いくら拠出するかを見定める必要があります。

詳細は後述しますが、枠ごとの傾向としては、

年間120万円までの「つみたて投資枠」

投資初心者や、リスクを抑えながら少額でコツコツ積み立てをしたい方が使いやすい。

年間240万円まで投資できる「成長投資枠」

ある程度投資経験や軍資金があり、まとまった金額を大きく増やしたい方向け。

といった違いがあります。

非課税保有限度額のルール

次に、非課税保有限度額ですが、これは

- 生涯の非課税保有限度額(総枠)は1,800万円

- そのうち成長投資枠として使えるのは最大1,200万円

となっています。

つまり、成長投資枠の年間投資上限額が240万円とつみたて投資枠よりも多いからと言って、成長投資枠だけで1,800万円の非課税枠を使うことはできません。

一方、つみたて投資枠のみなら上限の1,800万円まで使えるという違いに注意してください。

- つみたて投資枠600万円/成長投資枠1,200万円・・・OK

- つみたて投資枠1,800万円/成長投資枠0円・・・OK

- つみたて投資枠300万円/成長投資枠1,500万円・・・不可

ねくこ

ねくこ「リスクは抑えたいし、非課税枠も最大限使いたい」という人は、「つみたて投資枠」を中心に枠を埋めることを検討してみてください。

購入方法のタイミング・自由度が異なる

また、NISAで運用できる銘柄の購入方法に関しても、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」では異なります。

- つみたて投資枠:積立購入のみ

- 成長投資枠:積立購入に加えて、一括(スポット)購入が可能

となっています。

ねくこ

ねくこどちらの枠も「積立購入」という、毎月同じタイミングで積み立てる方法は用意されていますが、「成長投資枠」はそれに加えてスポットで購入できるという違いがあります。

投資対象商品の範囲も異なる

そして、どんな「投資対象があるのか」という点においても、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は異なります。

具体的には、

- つみたて投資枠:金融庁が定めた基準を満たす投資信託および一部ETFが対象です(対象一覧は金融庁の最新リストを確認)。

- 成長投資枠:上場株式・ETF・投資信託・REITなど幅広い

といった違いがあります。

「つみたて投資枠」は、金融庁が定める一定の要件を満たす投資信託および一部ETFに限定されており、初心者でも長期投資に取り組みやすいよう配慮されています。

「成長投資枠」は個別株やETF、その他の投資信託やREITを含めて選択肢が広い分、相対的にハイリスク・ハイリターンの商品が多く、銘柄選定にある程度の知識やリサーチが求められます。

※つみたて投資枠の対象商品は、長期・積立・分散投資に適した要件を満たし、金融庁に届出された公募株式投資信託および一部の上場株式投資信託(ETF)に限定されています。最新の対象商品一覧は金融庁の「つみたて投資枠対象商品」ページでご確認ください。

あなたはどのタイプ?つみたて投資枠・成長投資枠の向き不向き診断

以上のことから、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を、それぞれおすすめする立場や価値観の人を解説します。

そして、先述のとおり上記の2枠はもちろん併用も可能だからこそ、投資目的・リスク許容度・運用期間によってどのように配分を決めればよいかも気になる部分だと思います。

ねくこ

ねくこここでは「つみたて投資枠を中心にしつつ一部を成長投資枠に」など、いくつかのパターンを紹介していきます。

冒頭の3タイプ診断で、どのタイプが自分に近かったかを思い出しながら読んでみてください。

つみたて投資枠は「初心者・安定志向者向け」

「つみたて投資枠」がおすすめな人

- 売買タイミングや銘柄選びに自信のない方

- 少額で長期的に資産を形成したい人

- 運用の手間をあまりかけたくない人

つみたて投資枠は、そもそもが長期・積立・分散投資を前提に設計された枠です。

金融庁が定めた基準を満たす投資信託および一部ETFのみが対象商品となっており、初心者でも商品選びの負担が少なく始めやすいのが大きな特徴です。

つみたて投資枠のメリット

- 少額から積立できる

初期投資資金が少なくても、月々数千円〜数万円でコツコツ積み立て可能。 - 分散投資でリスク軽減

複数の銘柄や資産クラスに分散投資できるため、価格変動リスクを抑えやすい。

つみたて投資枠のデメリット

- 一括投資ができない

大きな資金を一気に投入しにくい。短期的な値上がり益を狙いづらい。 - 短期運用には向いていない

基本的に長期投資向けの仕組みなので、数ヶ月〜1年単位での利益確定には不向き。

投資経験が少ない人・リスク耐性が低い人への指針としては、

- 時間分散のメリットを活かす

- 「コア・サテライト戦略」でつみたて投資枠を活用

の2点を心掛けましょう。

積立投資は相場の上下に関わらず一定額を購入し続けるため、「高値づかみ」のリスクを平均化しやすくなります※。

※ 元本割れの可能性がなくなるわけではありません。

投資全体のコア(中心)を「つみたて投資枠」の安定型ファンドやバランスファンドで固め、サテライト(補助)部分を「成長投資枠」でリスクを少し取りながら運用する、といった組み合わせを検討する方法もあります。

ねくこ

ねくこ投資目的やリスク許容度・運用期間を踏まえながら、それぞれの枠のメリットを活かせるよう組み合わせるのがポイントです。

「つみたて枠を中心に安定運用しながら、一部を成長投資枠に回してリターンを狙う」という戦略は、初心者〜中級者の方が検討しやすいパターンの一例です。

成長投資枠は「高リターンを狙いたい人向け」

「成長投資枠」がおすすめな人

- 値動きを見ながら投資のタイミングを決めたい方

- 余裕資金で集中的に投資して積極的に値上り益を狙いたい方

- 株式や投信など幅広い投資対象に投資したい方

- 積立だけでなく、一括(スポット)購入も試してみたい方

成長投資枠は、上場株式やETF、投資信託など商品の選択肢が幅広いのが特徴です。

「リスクを取りながら大きなリターンを狙いたい」「個別株投資で配当や株主優待を受け取りたい」といった投資スタイルに向いています。

成長投資枠のメリット

- 商品の種類が幅広い

個別株やETF、株式型投信など、投資先を自由に選べる。 - 株式投資の配当金も非課税で受け取れる

成長投資枠で保有する上場株式・ETF・REITなどの配当・分配金は、証券会社で「株式数比例配分方式」を選択し証券口座で受け取る場合、日本の所得税・住民税が非課税になります※。

※ 一方、米国株など外国株の配当は現地での源泉徴収(例:米国約10%)はNISA口座でも残る点に注意しましょう。

※NISA口座で受け取る配当等が非課税となるのは、日本国内の所得税および住民税に関する取扱いです。外国株式等から支払われる配当については、各国との租税条約等に基づく現地源泉徴収税がNISA口座でも課される場合があります。実際の税率・還付可否は銘柄や手続きにより異なるため、詳細は各証券会社および国税庁の最新情報をご確認ください。

成長投資枠のデメリット

- リスクの見極めが必要

個別株投資は銘柄選定や売買タイミングで運用成績が大きく変わる。 - 非課税投資枠は成長投資枠だけで使い切れない

新NISAの非課税保有限度額(生涯の総枠)は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1,800万円(うち成長投資枠として使えるのは最大1,200万円)と定められています。そのため、成長投資枠だけで1,800万円すべてを運用することはできません。

ある程度投資に慣れている、リスクを取れる人への指針として、

- 一括購入と積立の併用

- 成長投資枠を積極的に活用

の2点です。

「一括買い」で値上がり益を狙いつつ、「積立買い」でリスクを平均化するなど、資金の一部を分けて運用方法を変える戦略も効果的です。

また、高いリターンと同時に大きな損失が生じる可能性も踏まえ、暴落リスクなどを考慮しながら慎重に運用方針を検討しましょう。

ねくこ

ねくこ自分の中に法則を作るなど、リスク管理を徹底していきましょう。

1銘柄に集中しすぎると価格変動の影響を大きく受けやすいので、複数銘柄やセクター分散を心掛けることも大事です。

投資目的・リスク許容度・運用期間によって配分を決めるコツ

そして、併用の仕方や割合の決め方ですが、「つみたて投資枠を中心にしつつ一部を成長投資枠に」など、ライフステージや投資スキルに合わせて複数のパターンがあります。

ねくこ

ねくこ無限に挙げることが出来てしまいますが、たとえば以下のように考えてみましょう。

初心者 or リスク耐性が低い場合

- コアをつみたて投資枠に:月々の積立でコツコツ資産形成

- サテライトで成長投資枠を少額だけ活用(ETFなど相対的に値動きがマイルドな商品を選ぶ)

運用期間はなるべく10年以上と考え、値下がりリスクを時間分散でならしていくイメージを持つとよいでしょう。

※ 長期保有であっても元本が保証されるわけではない点には注意が必要です。

中級者 or 多少のリスクが取れる場合

- 半々くらいで併用:つみたて枠で安定部分を確保しつつ、成長投資枠でリターン拡大を狙うイメージも考えられます。

- 余裕資金は成長投資枠で個別株やテーマ型ETFなどにも挑戦

上級者 or リスク耐性が高い場合

- 成長投資枠をメインにしながら積立投資枠も上限の120万円まで使う

- タイミングを見て一括購入や分散購入を使い分けて利益を最大化

- 資金の一部はリスクヘッジのためにインデックス型投信やバランスファンドで手堅く運用

といったポートフォリオを参考に、運用していってみてください。

ねくこ

ねくこ上級者の方は、一般的に成長投資枠を積極的に活用する傾向がみられる一方で、資金や管理コストがかかることも事実です。

併せて「お金」「時間」「ポリシー」も鑑みて、決めて行きましょう。

「成長投資枠」でしか買えない商品もあるから、目的に応じて選択を

また、NISAを通じて

と考えている人は、NISAを通じてそれらを行う場合、成長投資枠での株式投資を活用することが前提となります。

一方、「投資信託中心であれば十分」「銘柄選びはしたくない」という場合は、つみたて投資枠だけでも満額までしっかり使う価値があります。

ねくこ

ねくこ資産運用を通じて、欲しい金額や思い描く未来もあると思います。

こちらも併せて決めていくと良いですよ。

【商品一覧】新NISAで買える商品を枠別に比較

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | おすすめな人 | |

| 投資信託 | あり | あり | 投資初心者 |

| 株式 | なし | あり | リターンを期待したい人 |

| ETF/ETN | 一部あり(ETFのみ。ETNは対象外) | あり | 低コストで運用してみたい人 |

| REIT | なし | あり | 不動産投資を少額からスタートしたい人 |

新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを使い分けることで、幅広い商品に投資できるようになりました。

とはいえ、どの枠でどの商品が買えるか、一覧で把握できるとイメージがつきやすいでしょう。

ねくこ

ねくこそこで、ここでは具体的にどんな金融商品に投資できるのかを、「つみたて投資枠」「成長投資枠」毎に表してみました。

各商品も併せて下記で確認してみてください!

投資信託:投資初心者におすすめ

投資信託とは、多くの人からお金を集めて、そのお金を専門家が株や債券、不動産などに投資し、その運用結果を分配する仕組みのことです。

簡単に言うと、「みんなでお金を出し合って、プロに投資をお任せする商品」です。

少額から運用を始められ、商品によっては自動積立にも対応していることが特徴です。

投資信託のメリット

- 分散投資でリスク軽減

1つの商品で複数銘柄・資産クラスに投資できるため、価格変動リスクが分散される。 - 少額から始められる

月々1,000円〜1万円など、手軽にコツコツ積み立てられる。

投資信託のデメリット

- 元本保証はなし

あくまで投資商品なので、価格変動リスクや運用結果に左右される。 - 運用コスト(信託報酬)がかかる

ファンドによっては手数料が高めの場合もあるので要チェック。

投資信託がおすすめな人

- 投資初心者

- 長期運用したい人

- 分散投資をメインに考える人

ねくこ

ねくこつみたて投資枠だけでなく、成長投資枠にも投資信託は存在します。

リスクを抑えながら大きな金額を長年かけてリターンを狙いた人は、「投資信託一本」で両枠をフル活用するという考え方もあります。

株式(国内/海外):リスクを理解しつつリターンを期待したい人

株式投資とは、企業が発行する株式を購入して、その企業の一部の所有者になる投資方法です。

株式を持つことで、その企業が成長したり利益を上げたりしたときに利益を得るチャンスがあります。

NISAの場合でも、国内株式だけでなく海外株式も選べ、配当金や株主優待を得られる銘柄も多いです。

株式(国内/海外)のメリット

- 配当金や株主優待を受け取れる

株主ならではの楽しみがある(国内株式のみ優待が多い)。 - 値上がり益を狙える

企業の業績や成長性によって株価が大きく上昇する可能性がある。

株式(国内/海外)のデメリット

- 投資信託よりリスクは高め

個別銘柄投資は分散効果が薄いので、1社の株価変動リスクをダイレクトに受けやすい。 - 為替リスク(海外株式の場合)

円安・円高の影響を受ける。

株式(国内/海外)がおすすめな人

- 株主優待を受け取ってみたい(国内株式)

- 配当金を受け取ってみたい

- 投資したい企業がある

- リアルタイムに取引を楽しみたい

ねくこ

ねくこ成長投資枠で株式を運用した場合、上限1,200万円までの元金から得られる運用益が非課税になります。

そのため、既に株式投資を行っている方や配当狙いの方にとっては、新NISAの活用を検討する価値があります。

損益通算・損失繰越は不可

一方、NISA口座で出た損失は、課税口座の利益と相殺できません。

売却や配当の非課税メリットと合わせて、出口戦略も検討しましょう。

ETF/ETN(国内/海外):低コストで運用してみたい人

ETF(Exchange Traded Fund)は、「証券取引所に上場している投資信託」です。

株式のように市場で売買できる投資信託で、株式と投資信託の“あいのこ”のような性質を持っています。

主に株式や債券、金、指数などの値動きに連動する運用を目指し、日中でも取引可能です。

ねくこ

ねくこ日経平均株価に連動したもの、TOPIX(東証株価指数)に連動したもの、全世界株式など、国内外の市場や指数に連動・投資可能なものです。

ETF/ETN(国内/海外)のメリット

- 分散投資が可能

インデックス(指数)に連動するため、1つのETFで複数銘柄への投資ができる。 - コストが比較的低い

通常の投資信託より信託報酬が低めに設定されているケースが多い。

ETF/ETN(国内/海外)のデメリット

- 自動再投資がない

分配金を再投資するには自分で買い増し手続きをする必要があるため、複利効果がやや活かしづらい。 - 価格変動がリアルタイム

市場状況をこまめにチェックする人に向いている。

ETF/ETN(国内/海外)がおすすめな人

- 投資初心者で少額から投資したい人

- 市場に迅速に対応して柔軟な取引を行いたい人

- コストを抑えて自由度の高い投資をしたい人

ねくこ

ねくこつみたて投資枠で買えるETFは、金融庁リストに掲載の該当商品に限られます。(参考:金融庁)

商品選択に迷ったら、まず「投資信託」で長期的な積立投資をしてから、慣れてきたら成長投資枠でETFに挑戦するのも良いでしょう。

REIT(国内/海外):不動産投資を少額からスタートしたい人

REIT(Real Estate Investment Trust)は、日本語で「不動産投資信託」といいます。

多くの投資家から集めた資金で不動産を購入・運用し、その収益を投資家に分配する仕組みです。

少額から不動産の分散投資が行えます。

ねくこ

ねくこ簡単に言うと、「プロに不動産投資をお任せできる商品」です。

不動産版の投資信託と言っても良いでしょう。

REIT(国内/海外)のメリット

- 安定した分配金が得られる可能性

賃料収入などをもとに分配金が支払われる。 - 少額で不動産投資ができる

直接マンションを買うなどに比べてはるかにハードルが低い。

REIT(国内/海外)のデメリット

- 景気動向・金利の影響

不動産市況によって価格や分配金が変動。 - 自然災害リスク

地域の災害や物件の損壊リスクを考慮する必要がある。

REIT(国内/海外)がおすすめな人

- 不動産投資に興味があり、少額で始めてみたい人

- 安定的なインカムゲイン(分配金)を重視したい人

ねくこ

ねくこREITはつみたて投資枠の対象外となるため、成長投資枠での運用が中心になります。

不動産市況や災害リスクなども見据えて、銘柄選びを慎重に行いましょう。

その他:IPO・PO・立会外分売・単元未満株

その他の投資先としては、

IPO(新規公開株)

- 企業が株式を初めて市場に公開すること。

- メリット:公開価格より初値が高くなると大きなリターンを得られる可能性。

- デメリット:抽選に当選しないと購入できない。下落リスクもある。

- おすすめな人:成長が期待できる企業に早期参入したい人。

PO(公募・売出)

- 既上場企業が新たに株式を発行(公募増資)または大株主が既存株式を売出すこと。

- メリット:割引価格で購入可能、購入手数料が無料の場合も。

- デメリット:増資・売出による株価下落リスクがある。需要が低ければ価格が伸び悩む。

- おすすめな人:すでにその企業を応援している・業績を信頼している人。

立会外分売

- 取引時間外(立会外)に、大口株主がまとめて売る株式を小分けにして売却する手法。

- メリット:買付手数料が無料、前日終値より割安で買えることが多い。

- デメリット:必ずしも値上がりするわけではない。抽選に当たらないと購入できない。

- おすすめな人:短期売買が好き、少額でちょっとお得に購入してみたい人。

単元未満株(ミニ株)

- 通常100株からの売買単位を、1株単位で購入できる制度。

- メリット:少額で分散投資できる。好きな銘柄を1株から試せる。

- デメリット:リアルタイムで取引できない、注文方法が限られる、優待が受けられない場合が多い。

- おすすめな人:まずは小さく株式投資を試してみたい人。

などがあります。

ねくこ

ねくこ投資信託&一部ETF以外はすべて「成長投資枠」の話になります。

こうした商品は値動きや個別リスクも大きくなりやすいため、「投資してみたい!」という商品を中心に検討する場合でも商品性とリスクを理解したうえで選ぶのが大切です。

自分の投資目的やリスク許容度に合わせて選択してみよう

あるいは、叶えたい目標に対して逆算して、リスクをどれだけとるかで投資配分を決めるのも良いと思います。

ポイント

- 投資の目的を明確にする

- 将来の資産形成、配当収入重視、株主優待目的など自分のゴールを明確に。

- リスク許容度を考える

- 安定型(投信主体)でコツコツいくか、株式やREITで積極的にリターンを狙うか。

- 投資期間を見据える

- 結婚・出産・住宅購入などライフイベントが近い場合は手元資金を厚めに残す、など計画的に。

取り扱い商品や手数料は金融機関によって異なります。

まずは証券会社のサイトや無料のライフプランナー相談などを活用して、自分に合った投資スタイル・投資先を比較検討してみましょう。

ねくこ

ねくこ新NISAを上手に活用し、非課税メリットを最大限に活かしながら、着実な資産形成を目指してください。

編集部提案:つみたて投資枠×成長投資枠の3パターン併用ポートフォリオ

大前提、安定志向×そこまで積み立てる資金に余裕がない場合は「つみたて投資枠」1本で構いません。

ねくこ

ねくこしかし、「将来的に余裕が増えた場合」「併用・連動して大きなリターンを狙う」といった場合、実際に以下のポートフォリオのような動きで資産を積み上げていくことを狙っていくことを検討してみてください。

戦略①:【安定志向】で「つみたて投資枠」の延長として「成長投資枠」を使う

安定志向の方の場合、「つみたて投資枠」の延長として「成長投資枠」を使うという手があります。

ポイント

- 初心者や資金に限りがある人は、まずはつみたて投資枠

- 投資信託を中心に、少額からリスクを抑えて始められる。余裕が出てきたら成長投資枠をプラスする形がおすすめ。

- 同じ商品を両枠で購入し、積立金額の上限を増やす

- つみたて投資枠だけだと月10万円が目安(年間120万円)ですが、成長投資枠も使えば月最大30万円(年間360万円)まで積立投資を行うことが可能。

具体例

- Aさん(初心者)

- まずは「つみたて投資枠」で月3〜5万円の積立スタート

- 投資に慣れてきて資金に余裕ができたら、追加で「成長投資枠」でも同じ投資信託を購入し、月の積立金額を合計10万円にアップ

- Bさん(安定資金ありの仮想例)

- 家計に十分な余裕があり、高い積立額を許容できるケースの一例として、「つみたて投資枠」月10万円+「成長投資枠」月5万円など、合計月15万円規模で積立を行うパターンも考えられます。

- 商品は同じインデックス型投信で、枠ごとに積立設定

※本節の金額・配分は、理解を助けるための仮想例です。将来の運用成果を保証するものではなく、資産価格の変動により元本を割り込む可能性があります。NISAは非課税であっても、損失が生じた場合に課税口座との損益通算や損失の繰越控除はできません。

ねくこ

ねくこ上記のAさんような立ち位置に該当する方は多いと思います。

「まずは無理のない範囲で『つみたて投資枠』で、慣れてきたら『成長投資枠』に手を伸ばす」という風に考えると良いですよ。

戦略②:【挑戦型】高いリターンを狙いたい場合に検討されることが多い個別株投資の活用

ポイント

- 投資信託よりリスクは高いが、大きな値上がり益も期待

- 得られた値上がり益には非課税メリットが適用

- 成長投資枠は配当金・譲渡益も非課税で受け取れる(ただし生涯で1,200万円分までの投資元本が対象)。

- まずはつみたて投資枠からスタートし、余力があれば成長投資枠で個別株に

- 基本的なコア部分は投資信託でコツコツ運用しながら、サテライトとして個別株を保有するイメージ。

具体例

- Cさん(投資経験あり・リスク許容度やや高め)

- つみたて投資枠でインデックスファンド(全世界株やS&P500など)に月5万円ずつ積立

- 成長投資枠では、注目している国内株や海外株を10万円分一括購入

- 値上がりが見込めればリターンを狙う。相場が下がれば少額買い増しをするなど柔軟に対応

ねくこ

ねくここちらは“攻め”寄りのプランです。

「投資」に憧れて株式などを検討する方は、非課税枠を活かせるNISAを選択肢の一つとして検討してみるのも良いでしょう。

つみたて投資枠と成長投資枠を併用する際のポイント

そして、「ずっとつみたて投資枠」という方を除けば、多かれ少なかれ「成長投資枠」との併用を検討すると思います。

ここでは、併用する際の考え方・ポイントをお伝えします。

「将来的にいくら欲しいか」で配分を決める

- ライフイベントの予定やリスク許容度、投資経験を考慮

- 今ではなく、一旦でいいので「ゴールとしていくら欲しいのか」を設定する

- たとえば、「子どもの教育資金に備えたい」場合は、リスクを抑えつつコツコツ積立できるつみたて投資枠の比率を高める。

- なるべく失敗のリスクを減らすなら、「つみたて投資枠」+ボーナスなどで「成長投資枠」の投資信託に入れるなど。

成長投資枠の資産を取り崩すときにメリット大(中級者~向け)

- 枠の範囲内で機動的に売買が可能

- 成長投資枠では、一括投資・一括売却がしやすいため、タイミングによって取り崩しや再投資を柔軟に行える。

- 売却後も成長投資枠では、翌年以降に売却した商品の簿価分だけ非課税保有限度額が復活するため、その範囲内で再度まとまった投資ができます(つみたて投資枠は毎月コツコツ型が基本)。

- 投資信託だけでなく、そういった行動を行いたい中級者以上の方は「成長投資枠」に一定割合を投資しておく

高リスク商品は無理をしない

- 成長投資枠の非課税メリットに目が行きがちだが、元本割れリスクもある

- まずは投資信託で安定運用をメインに、余裕資金でアクティブな投資をするのが王道パターン。

- 個別株投資や海外REITなどはリスクとリターンが比例して高まるため、投資額のコントロールが重要。

- 「投資信託の割合を6割にするのか、7割にするのか」など、FPなどと相談の上決めていくと良い。

新NISAを始めるのに検討したい主な金融機関はこちら!

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 | おすすめな人 | おすすめポイント | 公式サイト | |

| 271本 (ETF除く/2025-03時点) | 1,501本 (ETF・REIT等除く/2026-01-15時点) | 三井住友カード:最大4% Vポイント(条件あり) ※Visa Infiniteなど一部カード・利用条件で4% | ポイント還元と商品数のバランスを重視する人 |

・三井住友カードのクレカ積立でVポイントが貯まる(カード種別・利用額条件あり) ・銘柄数は「時点」と「定義(投資信託のみ/ETF除く等)」を明記して比較しやすくしている | 詳細を見る |

| 251本 (2025-02-28時点/公式NISA商品ガイド) | 1,324本 (2025-02-28時点/公式NISA商品ガイド) | 楽天カード:0.5%~2%(条件あり/最大2%) | 楽天カード・楽天ポイントをよく使う人 |

・楽天カード決済で0.5%~2%ポイント還元(代行手数料とカード種別で変動) ・銘柄数は公式「NISA商品ガイド」に時点が明記されており、更新確認しやすい | 詳細を見る |

|

| 260本 (2025年10月末時点) | 1,200本以上 (2025年10月末時点) | dカード:最大3.1% dポイント(条件あり) ※マネックスカードもクレカ積立に対応 | dポイントを重視したい人/dカードで積立したい人 |

・dカード積立はdカード PLATINUMなどで最大3.1%(積立額帯・利用額で計算ルールあり) ・つみたて枠/成長枠の投信取扱数は公式ページで「時点」が明記されている | 詳細を見る |

| 約240本 (2025-01時点) | 約1,100本 (2025-01時点) | JCBオリジナルシリーズ:J-POINT(条件で最大1.0%等) ※2025-05-24クレカ積立提供開始/2026-01発注分からOki Dokiポイント→J-POINTへリニューアル | JCBユーザー/ポイント上乗せ条件を満たせる人 |

・JCBオリジナルシリーズでクレカ積立が可能(一般カード最大0.5%/プレミアムカード最大1.0%) ・クレカ積立開始日やポイント制度のリニューアル時期など、制度の「時点」が公式で明記されている | 詳細を見る |

| 255本 (NISAつみたて投資枠対象商品一覧:2026-01-30現在) | 1,100本超 | au PAY ゴールドカード:1.0%/au PAY カード:0.5%(Ponta) | au/Pontaポイントをよく使う人 |

・au PAYカード決済の投信積立でPontaが貯まる(ゴールド1.0%/一般0.5%) ・銘柄数は公式の対象商品一覧で確認(2026-01-30現在)/社名は三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券) | 詳細を見る |

| 105本 | 要確認 (一次情報で銘柄数を確認できず) | 非対応 | 米国株情報・分析ツール重視(NISAの取扱条件は要確認) | ・NISA関連の最新条件(対象銘柄数・対応枠など)は公式サイトでの確認を推奨(本表では要確認扱い) | 詳細を見る |

最新の取扱銘柄数・条件は必ず各社公式サイトで確認してください。

そして、「これから新NISAを始める!」という方に向けて、上記のようなネット証券を中心とした金融機関を候補の一例としてご紹介しています。

ねくこ

ねくこ詳しくは下記記事にて紹介していますが、運用手数料やポイント還元などの観点から、ネット証券は検討対象となることが多いサービス形態です。

商品銘柄やサービス内容は各社・他の金融機関によって異なりますので、本記事で挙げた会社に限らず、ご自身に合った一社を比較検討してみてくださいね。

※本記事で紹介している金融機関・サービスは、編集部が公開情報等をもとに「取扱商品の多さ」「NISA関連の手数料・サービス」「情報提供体制」などを参考に選定した一例です。網羅的な比較調査や優劣の保証を行うものではなく、順位付けを行うランキングでもありません。

※ここに挙げていない金融機関にも特徴があります。手数料やポイント還元、取扱商品の内容・サービス水準は変更されることがありますので、必ず各社公式サイト等で最新情報をご確認のうえ、ご自身の目的に合うかどうかを比較検討してください。

【Q&A】新NISAのよくある疑問まとめ(枠の復活・損失・配当)

そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。

売却すると非課税枠はすぐ復活しますか?

売却した年は復活しません。翌年以降に『簿価(取得金額)』分が総枠として復活します。

年間投資枠(最大360万円)は別管理です。

新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」はどう違う?

投資対象・購入方法・年間投資額・非課税枠が異なります。

「つみたて投資枠」は投資信託・一部ETFの積立専用で年間120万円まで、「成長投資枠」は株やETF・REITなど幅広い商品に一括投資もでき、年間240万円まで使えます。

初心者にはどちらの投資枠がおすすめ?

多くの初心者にとっては、一般に「つみたて投資枠」が検討しやすい選択肢の一つと考えられます。

金融庁が選定した長期・積立・分散投資向きの投資信託・一部ETFのみが対象で、少額から始められ、時間分散効果も活かせます。

※最適な投資枠や配分は、収入・貯蓄額・家族構成・投資経験などによって大きく異なります。必要に応じて金融機関や専門家への相談もご検討ください。

成長投資枠はどんな人に向いている?

株やETF・REITなどに一括投資したい中〜上級者向けです。

配当狙いや短期的な値上がり益を狙うスタイルにも適していますが、価格変動リスクが大きいため、銘柄選びや資金管理が重要です。

つみたて投資枠と成長投資枠は併用できる?どう使えばいい?

併用可能です。

初心者はつみたて投資枠を中心に、成長枠は余裕資金で一部活用する「コア・サテライト戦略」がおすすめです。

安定運用のコアをつみたて投資枠で作り、成長投資枠でリターンの上乗せを狙うイメージです。

成長投資枠でしか買えないものは何?

国内外の株式、REIT、つみたて投資枠の対象外となるETF、IPO株などです。

株主優待や配当金を狙うなら成長投資枠を活用しましょう。

新NISAを始めるおすすめの証券会社は?

SBI証券、楽天証券、マネックス証券などのネット証券は、取扱商品の多さや取引コスト水準などから、NISA口座の開設先として取り上げられることが多い金融機関の一例です。

取扱商品やポイント還元、手数料の水準などの特徴は各社によって異なるため、本記事で挙げていない金融機関も含めて比較検討してみてください。

※具体的な条件やキャンペーンは各社公式サイトで必ず最新情報を確認してください。

まとめ:「つみたて投資枠」を中心に「成長投資枠」を活用

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 | おすすめな人 | おすすめポイント | 公式サイト | |

| 271本 (ETF除く/2025-03時点) | 1,501本 (ETF・REIT等除く/2026-01-15時点) | 三井住友カード:最大4% Vポイント(条件あり) ※Visa Infiniteなど一部カード・利用条件で4% | ポイント還元と商品数のバランスを重視する人 |

・三井住友カードのクレカ積立でVポイントが貯まる(カード種別・利用額条件あり) ・銘柄数は「時点」と「定義(投資信託のみ/ETF除く等)」を明記して比較しやすくしている | 詳細を見る |

| 251本 (2025-02-28時点/公式NISA商品ガイド) | 1,324本 (2025-02-28時点/公式NISA商品ガイド) | 楽天カード:0.5%~2%(条件あり/最大2%) | 楽天カード・楽天ポイントをよく使う人 |

・楽天カード決済で0.5%~2%ポイント還元(代行手数料とカード種別で変動) ・銘柄数は公式「NISA商品ガイド」に時点が明記されており、更新確認しやすい | 詳細を見る |

|

| 260本 (2025年10月末時点) | 1,200本以上 (2025年10月末時点) | dカード:最大3.1% dポイント(条件あり) ※マネックスカードもクレカ積立に対応 | dポイントを重視したい人/dカードで積立したい人 |

・dカード積立はdカード PLATINUMなどで最大3.1%(積立額帯・利用額で計算ルールあり) ・つみたて枠/成長枠の投信取扱数は公式ページで「時点」が明記されている | 詳細を見る |

| 約240本 (2025-01時点) | 約1,100本 (2025-01時点) | JCBオリジナルシリーズ:J-POINT(条件で最大1.0%等) ※2025-05-24クレカ積立提供開始/2026-01発注分からOki Dokiポイント→J-POINTへリニューアル | JCBユーザー/ポイント上乗せ条件を満たせる人 |

・JCBオリジナルシリーズでクレカ積立が可能(一般カード最大0.5%/プレミアムカード最大1.0%) ・クレカ積立開始日やポイント制度のリニューアル時期など、制度の「時点」が公式で明記されている | 詳細を見る |

| 255本 (NISAつみたて投資枠対象商品一覧:2026-01-30現在) | 1,100本超 | au PAY ゴールドカード:1.0%/au PAY カード:0.5%(Ponta) | au/Pontaポイントをよく使う人 |

・au PAYカード決済の投信積立でPontaが貯まる(ゴールド1.0%/一般0.5%) ・銘柄数は公式の対象商品一覧で確認(2026-01-30現在)/社名は三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券) | 詳細を見る |

| 105本 | 要確認 (一次情報で銘柄数を確認できず) | 非対応 | 米国株情報・分析ツール重視(NISAの取扱条件は要確認) | ・NISA関連の最新条件(対象銘柄数・対応枠など)は公式サイトでの確認を推奨(本表では要確認扱い) | 詳細を見る |

最新の取扱銘柄数・条件は必ず各社公式サイトで確認してください。

今回は以上です。

まとめ

- 対象商品に長期でコツコツ投資するのであれば、「つみたて投資枠」のみを活用するという選択肢もあります。

- 株式やETF、REITなど、それ以外の商品にも投資したい、まとまったお金を一気に投資したいなどのニーズに合わせて「成長投資枠」も活用するのがよい。

- 一旦で良いので、「いくら欲しいか」「どのくらいの確実度で欲しいか」によって配分を決めるべき

です。

相対的にリスクを抑えた運用を目指すなら「つみたて投資枠」一本で長期運用しつつ、状況と価値観に合わせて「成長投資枠」をどう組み合わせるかをアレンジしていくと理解すると良いですよ。

もちろん、一口に「投資信託」といっても銘柄はさまざまですが、「つみたて投資枠」を中心に運用していきましょう。

本記事は2025年11月時点の法令・制度等に基づく一般的な情報提供であり、特定商品の推奨や助言を目的とするものではありません。価格変動、金利・為替、信用、流動性等のリスクにより運用成績や元本は保証されません。手数料やポイント還元、取扱商品・サービス内容は変更されることがありますので、最新情報は各社公式サイトおよび金融庁・国税庁等の資料で必ず確認してください。

引用・参考文献

[1]金融庁「NISA特設ウェブサイト」

(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/)確認日:2025年12月1日

[2]金融庁「NISAを知る(新しいNISAのポイント)」

(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html)確認日:2025年12月1日

[3]金融庁「NISAを利用する皆さまへ(2024年からの新NISAの概要)」[PDF]

(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf)確認日:2025年12月1日

[4]金融庁「つみたて投資枠対象商品」

(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/products/)確認日:2025年12月1日

[5]投資信託協会「投資にかかる税金がゼロに!NISA(ニーサ)の話」

(https://www.toushin.or.jp/newnisa_contents/)確認日:2025年12月1日

[6]国税庁「タックスアンサー No.1535 NISA制度」

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm)確認日:2025年12月1日

[7]SBI証券「NISA / 新NISA(少額投資非課税制度)」

(https://site0.sbisec.co.jp/marble/nisa/top.do)確認日:2025年12月1日

[8]楽天証券「NISA / 新NISA」

(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/)確認日:2025年12月1日

[9]マネックス証券「NISA(2024年からのNISA)」

(https://info.monex.co.jp/nisa/nisa.html)確認日:2025年12月1日