個人年金保険 vs iDeCoのどっちを選ぶ?違いとメリット・デメリットを徹底比較

老後資金づくりの方法として「個人年金保険」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」が注目されています。

しかし、知人から個人年金保険を勧められたものの

と、迷ってはいないでしょうか。

実際、どちらを選べば自分にとってお得なのか悩む方は多いようです。

ねくこ

ねくここの記事では個人年金保険とiDeCoの違いをわかりやすく比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理して、自分に合った選び方をサポートします。

老後資金の準備に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

iDeCoと個人年金保険の制度を比較

まず、仕組みや特徴を両者で比較してみましょう。

以下の表に iDeCo と 個人年金保険 の主な違いをまとめました。

| 項目 | iDeCo(イデコ) | 個人年金保険 |

|---|---|---|

| 商品分類 | 私的年金制度(投資商品) | 保険商品(貯蓄型保険) |

| 運用方法 | 自分で金融商品を選び運用(投資信託や定期預金など) | 保険会社が資産運用(契約時に利率が決定 or 運用実績で変動) |

| 税制メリット | 掛金の全額が所得控除の対象 運用益も非課税 | 払込保険料は年間最大4万円が所得控除の対象(個人年金保険料控除) |

| 途中引き出し | 原則60歳まで不可(途中解約不可) | 途中解約可能(解約返戻金を受け取り可。ただし元本割れリスクあり) |

| 受取方法 | 60歳以降に年金または一時金で受取(受取時にも税優遇あり) | 契約時に決めた年齢から年金受取(一定期間または終身など選択)。一時金受取も商品によっては可能 |

| 保障機能 | 保障なし(運用資産は死亡時に遺族が相続) | 保障あり(生存・死亡給付金あり。例:保証期間内に死亡時も年金支給など) |

| 拠出・保険料 | 月々定額を積立(国民年金の加入区分により上限あり) | 月払い・年払いなど選択可能(契約時に保険料や払込期間を設定。上限なし※払込能力による) |

| 運用リスク | 自己責任の運用:商品選択次第で元本割れリスクも | 定額型は『受取年金額が契約時に確定』であっても、途中解約時は元本割れの可能性やインフレで実質価値が目減りするリスクあり。変額型は市場動向で増減(元本割れリスク)。 |

上記のように、iDeCoは自分で運用する年金制度 であり、個人年金保険は保険会社の商品 です。

iDeCoと個人年金保険の違いから、税制優遇やお金の引き出しやすさに差が生まれています。

節税メリットならiDeCoが圧倒的に有利

例えば、節税効果を見るとiDeCoの方が圧倒的に有利です。

仮に毎月2万円(年間24万円)を積み立てる場合、iDeCoは掛金全額(240,000円)が小規模企業共済等掛金控除、個人年金保険は所得税4万円+住民税2.8万円が上限の個人年金保険料控除の対象です。

所得税率20%・住民税10%※の方なら、iDeCo:約72,000円(=24万円×30%)、個人年金保険:約10,800円(=4万円×20%+2.8万円×10%)が目安になります。

※住民税は標準税率10%。自治体により異なる場合あり。

流動性や保障なら個人年金保険に軍配

一方で、流動性(お金の引き出しやすさ)や保障については個人年金保険に軍配が上がります。

iDeCoは基本的に60歳まで資金を動かせません。

個人年金保険は解約可能ですが、払込期間中の任意解約は解約返戻金が払込総額を下回るのが一般的で、加入初期ほど目減りが大きい点に注意が必要です。

ねくこ

ねくここのように両者には一長一短があります。

次章では、それぞれのメリット・デメリットをもう少し詳しく見てみましょう。

iDeCoのメリット・デメリット

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金にプラスして自分で老後資金を積み立てるための制度です。

自分で金融商品を選んで運用し、原則として60歳以降に年金または一時金で受け取ります。

ねくこ

ねくこそんなiDeCoの主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

iDeCoの<メリット>

掛金全額が所得控除になるため、節税効果が大きい

拠出した掛金は「小規模企業共済等掛金控除」としてその年の所得から全額差し引けます。

所得税・住民税の負担軽減につながり、将来の年金を準備しながら税金も節約できます。

さらに、運用で発生した利益や利息も全て非課税扱いとなり、通常20.315%課税される運用益が丸ごと手元に残ります。

老後資金づくりに専念できる

iDeCoは基本的に60歳まで引き出せないため、途中で使い込んでしまう心配がありません。

強制的に積立が続く仕組みなので、「つい貯金を崩してしまう」という方でも計画的に老後資金を積み立てられます。

運用商品の選択肢が豊富

定期預金のような元本確保型から投資信託まで、自分のリスク許容度に合わせて商品を選べます。

うまく運用すれば市場の成長によるリターンも期待でき、運用次第では保険の予定利率以上の成果を上げることも可能です。

iDeCoの<デメリット>

60歳まで資金の引き出し不可

最大の注意点は、原則60歳になるまで途中解約や引き出しができないことです。

急な出費やライフイベントでお金が必要になっても、iDeCoの資産はロックされているため融通がききません。

ねくこ

ねくこ老後資金専用として長期運用する覚悟が必要です。

運用リスクと手間がある

iDeCoは自分で運用商品を選び、配分を決めて運用管理する必要があります。

商品によってリスク・リターンが異なるため、投資初心者にとっては知識習得や定期的な見直しが求められます。

元本保証の商品を選ぶこともできますが、その場合リターンはごく小さくなります。

ねくこ

ねくこ運用結果は自己責任となる点はデメリットと言えます。

掛金に上限がある

現行の月額上限(例:会社員・企業年金なし2.3万円など)は事実ですが、2025年の制度改正・税制改正により上限の大幅引上げが決定しています。

例えば第1号7.5万円/第2号6.2万円(区分に応じ相殺あり)といった具合です。

施行は段階的で、拠出限度額と加入年齢の拡大は『2027年の控除分からの実現を目指す』等のスケジュールが公表されています。(参考)

固定費(手数料)がかかる

加入時2,829円、拠出月は105円(国民年金基金連合会)+66円(事務委託先)=月171円が目安。

運営管理機関手数料は0円の金融機関もあるが、元本確保のみで運用すると手数料負けの可能性があります。

個人年金保険のメリット・デメリット

個人年金保険は、生命保険会社が提供する貯蓄型の保険商品です。

現役時代に保険料を積み立て、契約時に決めた一定年齢から年金形式で受け取るものです(商品によっては一時金受取も可能)。

公的年金を補完し、老後の生活資金に充てることを目的としています。

ねくこ

ねくこそれでは、個人年金保険のメリット・デメリットを見てみましょう。

個人年金保険の<メリット>

計画的かつ安定的に積み立てられる

保険料は契約時に決めた金額が自動的に口座引き落としされるため、着実に貯蓄できます。

銀行預金のように途中で引き出してしまう心配も少なく、「いつの間にか貯まっている」という状態を作りやすいです。

特に定額個人年金保険であれば将来受け取る年金額が契約時に確定しており、運用利率も決まっているため元本割れの心配なく安定した資産形成ができます。

必要に応じて解約・受取が可能

個人年金保険は契約期間途中でも解約してお金を受け取れる柔軟性があります(※解約返戻金の額は払込期間や経過年数によります)。

万一資金が必要になった場合に対応できる点は、60歳まで引き出せないiDeCoに比べ安心です。

また、多くの商品では受取開始年齢や年金受取期間を自由に選べるので、自分のライフプランに合わせて設計できます。

万一の保障がある

保険商品であるため、所定の年齢まで生存すれば年金を受け取れる一方、死亡した場合には死亡給付金が支払われるなど、保障機能が備わっています。

契約形態にもよりますが、たとえば「保証期間付終身年金」であれば一定期間は生死に関わらず年金が支給され、その後は生存している限り一生年金が受け取れる仕組みです。

遺された家族に資金を残す効果も期待でき、公的年金の不足分を保険の仕組みでカバーできる点はメリットでしょう。

所得控除(個人年金保険料控除)が使える

一定条件を満たす個人年金保険に加入すると生命保険料控除の一種である「個人年金保険料控除」の対象になります。

年間最大4万円(所得税)+2万8千円(住民税)の所得控除が受けられるため、多少ながら節税効果もあります。

ねくこ

ねくこ配偶者名義で契約すれば、働いている夫(妻)がその保険料を控除対象にすることも可能です(年末調整や確定申告で申請)。

受取時の課税の相違

個人年金保険の年金は『公的年金等控除の対象外』で、雑所得として課税(年金額-対応保険料)。

iDeCoは年金受取なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象となります。

個人年金保険の<デメリット>

途中解約時に元本割れの可能性

保険は長期契約が前提のため、早い時期に解約すると支払った保険料総額より解約返戻金が少なくなることが多いです。

つまり元本がすべて戻ってこないリスクがある点に注意が必要です。

解約返戻金率(返戻率)は商品タイプや経過年数によって異なりますが、短期間で解約すると大きく目減りするケースが一般的です。

リターン(利回り)が低め

現在の低金利環境もあり、定額個人年金保険の予定利率は高くなく、長期間預けても増えるお金はそれほど大きくありません。

変額型であれば運用次第でリターンを狙えますが、その分元本割れリスクも伴います。

節税効果もiDeCoに比べると小さいため、トータルの資産増加効率で見るとやや見劣りする場合があります。

掛金(保険料)の柔軟性が低い

保険料は契約時に決めた額を継続して払う必要があります。

途中で金額を変更したり一時停止する柔軟性は基本的にありません(払込猶予や自動貸付制度など救済措置はありますが、運用額を増減する自由は制限されます)。

一方、iDeCoは年1回までは掛金額の変更が可能です。

ねくこ

ねくこライフステージの変化に応じて積立額を調整したい人には不便に感じるかもしれません。

保険コストがかかる

保険商品には保障や運用管理のためのコスト(保険会社の経費や利益)が含まれています。

その分、純粋な運用効率は投資商品に比べ低くなる傾向があります。

保障機能とのトレードオフといえるでしょう。同じ利回りを目指すなら、保険より投資信託等の方が有利な場合もあります。

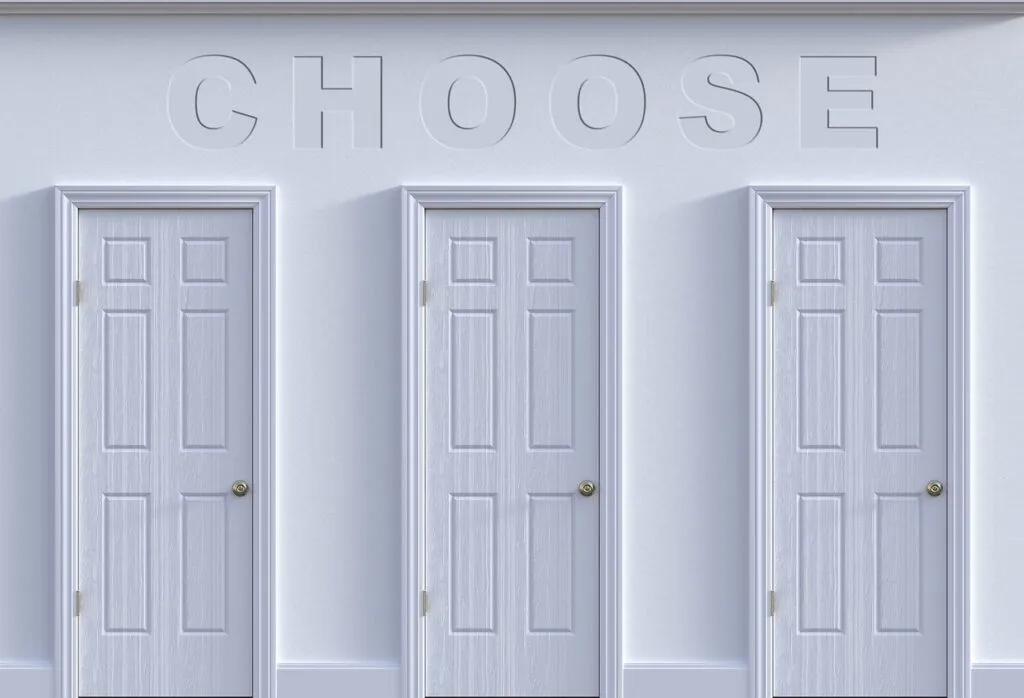

結局、どちらを優先すべき?

結論、iDeCoを優先するのがおすすめ

最大の理由はやはり節税インパクトの大きさにあります。

前述の通り、掛金全額が所得控除になるiDeCoは、積み立てながら税金を大幅に節約できる点で有利です。

税金の節約分も含めて効率よく老後資金を増やせるため、まずはiDeCoの活用を検討しましょう。

ねくこ

ねくこ特に会社員や自営業者など所得税・住民税を納めている方にとって、iDeCoの節税メリットは見逃せません。

ただし、iDeCoより個人年金保険を検討すべきケースもある

ただし、人によっては

例えば以下のような場合です。

60歳まで資金をロックできない場合

iDeCoは途中でお金を引き出せないため、将来のライフイベントで資金が必要になる可能性が高い人(住宅購入や子どもの教育資金など)は注意が必要です。

ねくこ

ねくこその点、柔軟に解約できる個人年金保険なら対応しやすくなります。

iDeCoに加入できない場合

原則としてiDeCoは65歳未満(「令和7年度※税制改正施工後」は70歳未満)で国民年金に加入している人なら誰でも利用できますが、何らかの理由で加入資格がない場合(例:加入年齢を過ぎているなど)や、勤務先の企業年金制度の関係で掛金上限が極端に低い場合もありえます。

そうした場合は、個人年金保険が有力な老後資金準備手段になります。

※施行は2026年~2027年になる見込み

iDeCoの拠出限度額を超えて積み立てたい場合

iDeCoで満額積み立てても老後必要額に足りない、あるいはもっと貯蓄余力があるという方は、iDeCo+αとして個人年金保険の活用を検討しましょう。

iDeCoは他の制度との併用も可能なので、まずiDeCoで節税しつつ、上限を超える部分を個人年金保険で補うといった組み合わせも効果的です。

運用の手間やリスクを避けたい場合

「自分で運用商品を選ぶのが不安な方」や、「元本確保で確実に増やしたい」という方は、保険会社が運用し利率保証のある個人年金保険の方が安心感があるでしょう。

ねくこ

ねくこ特に投資経験がなくリスク許容度が低い場合、iDeCoで投資信託を運用するよりも、堅実な保険商品で積み立てる方が精神的な負担が少ないかもしれません。

節税メリットならiDeCo、保障や柔軟性を重視するなら個人保険年金

以上を踏まえ、

と覚えておくとよいでしょう。

ねくこ

ねくこそれでも迷う場合は両者を無理にどちらか一方に絞る必要はありません。

実際、iDeCoと個人年金保険は併用も可能であり、それぞれのメリットを活かしデメリットを補い合うこともできます。

自分の優先順位に応じて上手に組み合わせるのも選択肢の一つです。

iDeCoと新NISAの併用もアリ!リスク分散に有効

老後資金準備では、iDeCoと新NISA(少額投資非課税制度)を組み合わせる方法も検討しましょう。

iDeCoは強力な節税メリットがありますが資金拘束期間が長いため、流動性に欠けるという弱点があります。

一方、新NISAは非課税保有限度額1800万円(成長投資枠上限1200万円)・非課税期間は無期限。出し入れ自由でiDeCoの流動性不足を補完できます。

ねくこ

ねくこつまりいつでも引き出せる蓄えとして活用できます。

例えば、

で積み立てつつ、

といった形です。

こうすれば長期資産(iDeCo)と中短期資産(NISA)を分けて運用でき、万一の際にも対応しやすくなります。

新NISAは非課税運用のメリットこそあるものの掛金拠出時の所得控除はないため、所得控除があるiDeCoを優先利用し、追加の運用は新NISAで行うとバランスが取れます。

さらに、新NISAではリスク資産で運用し、iDeCoでは安定運用(元本確保型商品)を選ぶ、といったリスク分散の戦略も可能です。

「安定運用と積極運用を組み合わせて資産形成を行いたい」

という方にとって、iDeCoと新NISAの両方を活用することは有効な手段と言えるでしょう。

ねくこ

ねくここのように複数の制度を上手に使い分けることで、老後だけでなく万が一の時にも備えられる盤石な資産形成プランが描けます。

迷ったら、ソニー生命のライフプランナーに相談も手

という方は、専門家に相談してみるのも一つの方法です。

特にソニー生命のライフプランナーは、保険だけでなくiDeCoなどの金融商品にも精通したプロフェッショナルです。

ソニー生命では実際にiDeCo(個人型確定拠出年金)の取り扱いも行っており、加入手続きから掛金設定・運用のアドバイスまでサポートしています。

ライフプランナーとの相談では、あなたのライフイベントや将来の収支を丁寧にヒアリングした上で、中立的な立場から最適なプランを提案してもらえます。

ねくこ

ねくこ保険商品だけを無理に勧められる心配がないため、「iDeCoと個人年金保険のどちらが自分に合うか」をフラットに検討できます。

相談は無料で、将来必要な資金のシミュレーションなども行ってくれるので、知識がなくても安心です。

一人で悩みを抱え込まず、第三者の専門家に話を聞いてもらうことで、自分では気付かなかった視点を得られるでしょう。

【Q&A】個人年金保険とiDeCoの疑問に答える

そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。

個人年金保険とiDeCoの違いって何?

iDeCoは自分で運用する私的年金制度、個人年金保険は保険会社が運用する貯蓄型保険です。

iDeCoは節税に強く、個人年金保険は保障や柔軟性に優れます。

節税に有利なのはどっち?

iDeCoが圧倒的に有利です。

掛金全額が所得控除対象で、運用益も非課税になります。

個人年金保険は最大4万円までの控除にとどまります。

途中でお金を引き出せるのは?

個人年金保険です。

iDeCoは原則60歳まで引き出しできませんが、個人年金保険なら解約で引き出せます(元本割れのリスクはあり)。

iDeCoは誰におすすめ?

税金を節約しながら老後資金を作りたい人、自営業や高所得者、長期的に積立できる人におすすめです。

特に節税効果を重視する人向きです。

個人年金保険はどんな人に向いてる?

- 途中解約の可能性がある人

- 保障や確定した年金額を求める人

- リスクを避けたい人

に向いています。

投資が不安な人にも安心です。

iDeCoと個人年金保険、両方使ってもいい?

はい、併用可能です。

iDeCoで節税+資産形成をしつつ、不足分やリスク分散に個人年金保険を活用するのが理想的です。

iDeCoと新NISAはどう使い分ける?

iDeCoは老後資金のための長期運用に、新NISAは自由に引き出せる資金の運用に適しています。

併用で資金の使い分けとリスク分散ができます。

どちらか迷ったらどうすればいい?

税制やライフプランに詳しいライフプランナーへの相談がおすすめです。

中立的な立場で最適な組み合わせを提案してくれます。

まとめ:自分に合った老後資金準備を見つけよう

個人年金保険とiDeCoには、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがありました。

まとめると、

が有力です。

まずは「自分が老後資金準備で大事にしたいポイントは何か?」を整理してみましょう。節税でしょうか?それとも流動性や保障でしょうか?

とはいえ、必ずしも二者択一で考える必要はありません。

ねくこ

ねくこiDeCoで土台を作りつつ、足りない部分を個人年金保険や新NISAで補完するなど、両方の長所を取り入れることもできます。

大切なのは、自分のライフプランに合った形で無理なく続けられる方法を選ぶことです。

老後資金づくりは長期戦です。

一人で悩んで答えが出ないときは、遠慮なくプロの力を借りてみましょう。

まずはお気軽にソニー生命のライフプランナーに相談してみてください。

ねくこ

ねくこあなたの想いや不安に耳を傾け、iDeCoも保険も含めたベストなプランを一緒に考えてくれるはずです。

将来の安心のために、今日から一歩踏み出してみましょう。

【重要】本記事は一般的情報の提供です。税制・制度は変更され得るため、最新の情報(国税庁・厚労省・金融庁・iDeCo公式)をご確認ください。