【どうする?】実家・自宅マンションが空き家になる前に考える相続と対策、専門家が語る未来図【他人事ではない】

もしあなたが50代を迎え、ご両親のこと、そしてご自身の住まいの将来について、ふとこんな不安を感じ始めているなら、この記事はきっとあなたの心に寄り添い、次の一歩を踏み出すためのヒントを与えてくれるはずです。

日本全国で空き家の数は増加の一途をたどり、今や社会全体の問題となっています。

MIYABI

MIYABI特に、相続をきっかけに「空き家」が生まれるケースは後を絶ちません。

既に日本では900万戸の空き家があるといわれていますが、今後、さらに全国的に間違いなく増え続けます。

この記事では、

- 空き家問題の現状

- 地方の戸建てだけでなく、都市部でも見過ごせないマンションの空き家化

- そして私たち自身が直面するかもしれない相続とそれにどう備えるべきか

といった点を、FPや宅建、住宅ローンアドバイザーなどの資格を持ち、不動産事情に詳しい私の知見も交えながら具体的に考えていきます。

\「空き家問題」を抱えるなら相談/

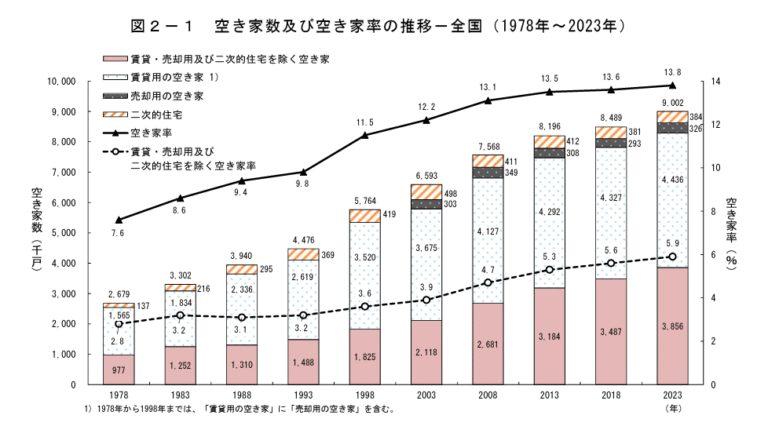

数字で見る、日本の「空き家900万戸」という悲惨な現状

まず最初に、日本の「空き家」総数は既に約900万戸に突破しているという事実からお話しさせてください。

この数値は1993年比で30年で約2倍となっており、僅か“ひと世代”で倍の空き家が生まれているということでもあります。

日本の総住宅数から見ると、およそ7軒に1軒(13.8%)が空き家という、既にかなり深刻な問題になっていると言えると思います。

「空き家」は“古い一軒家”だけではない、多様化するその姿

「空き家」と聞いて、多くの方が地方にある、人の住まなくなった古い一軒家を思い浮かべるかもしれません。

しかし、国の調査データを詳しく見てみると実態はもっと多様で、実は都心のマンションも全く他人ごとではないことが分かります。

全国の空き家に占める東京都分のシェアは 約10 %

| 2023年住宅・土地統計調査(速報値) | 空き家戸数(万戸) | 備考・出典 |

|---|---|---|

| 全国 | 900.2 | 総務省統計局 |

| 東京都 | 89.7 |

もし、あなたが不動産投資や転賃をお考えであれば、「東京は土地の価格、つまり資産性が高いから大丈夫だろう」という程度の解像度でいるのは、実際は非常に危険です。

全国の空き家、約900万戸に対する東京都の空き家は89.7万戸存在しており、割合にしてほぼ10%にのぼります。

確かに全国平均13.8%を下回ってはいるため、空室率そのものは低い部類です。ただい、東京都は住宅ストック自体が820万戸と群を抜いて多いため、空き家の絶対数は全国トップです。

MIYABI

MIYABI東京でも、空き家があることは当たり前の現実が、もう到来しているのです。

「空き家」と分類されるものの中には、

- 賃貸に出されているもののまだ借り手が見つからない「賃貸用住宅」

- 売却活動中の「売却用住宅」

- あるいは別荘などの「二次的住宅」

も含まれます。

そして、これら以外の、長期間にわたって人の手が加えられていない可能性のある「その他の住宅」が、いわゆる「空き家問題」として社会的な関心を集めているのです。

MIYABI

MIYABIこの「その他の住宅」の数も年々増加しており、問題の根深さを示しています。

マンション中心の“都市型空き家”

さらに、東京都内における空き家の約98%が共同住宅(マンション)です。

言い換えれば、東京都内に一軒家の空き家(数および率)はかなり少ない一方で、先述のグラフでいうところの「売却用」や「賃貸用」の空室が押し上げています。

MIYABI

MIYABI「賃貸用のマンションを資産で持っておく」ということは、今後の人口動態だけでなく、いかに価値を維持・向上させて呼び込むかという点が重要です。

都市部でも「売るに売れない、貸すに貸せない」空き家の現実

先述の通り、

と考えるのは危険です。

たとえ立地が良くても、建物自体の築年数が古かったり、間取りが現代のライフスタイルに合わなかったりすると、期待したような価格で売却できなかったり、借り手を見つけるのに時間がかかったりすることがあります。

特にマンションの場合、

- 相続したものの、ご自身が住むわけでもなく、賃貸に出すにも手間や費用がかかる…

- さらに毎月の管理費や修繕積立金の負担だけが重くのしかかる…

といった状況に陥り、結果として「塩漬け」になってしまうケースも散見されます。

ちなみに、全国的には・・・

東京都内の空き家は「98%がマンション」ということでしたが、全国で見た場合の割合は以下の通りです。

| 建て方 | 空き家戸数 | 空き家全体に占める割合 |

|---|---|---|

| 一戸建て(戸建て) | 352万3千戸 | 39.1 % |

| 共同住宅(マンション・アパート等) | 502万9千戸 | 55.9 % |

| 長屋建ほか | 41万9千戸 | 4.7 % |

| その他 | 3万戸 | 0.3 % |

見ての通り、全国の空き家900万戸のうち約56 % がマンション・アパートなどの共同住宅という結果になっています。

一方、戸建ては4割弱にとどまり、全国的にもマンションやアパートが多数派ということが分かります(東京都がかなり割合を押し上げてはいるのですが!)。

MIYABI

MIYABIこれは、先ほどの理由の他にも、

「入居者入替え費用・修繕費の先送りによる長期空室化」

「区分所有の場合は建替えや売却が難しく放置されがち」

といった理由があるためです。

なぜ空き家は増え続けるのか?空き家の取得理由や課題感を調査

ここまでで、日本の空き家における実情は、「地方×戸建て一軒家」というステレオタイプ的なイメージではなく、都心のマンションにも及ぶ全国的な問題ということが分かりました。

では、なぜ、これほどまでに空き家は増え続けてしまうのでしょうか。

その背景には、社会の高齢化に伴う「相続」という大きなテーマや、都市部特有の複雑な事情が絡み合っています。

所有者が「空き家」を手にした取得理由(N=3,912)

| 区分 | 割合 |

|---|---|

| 相続(親などから受け継いだ) | 54.6 % |

| 新築・建替(自分で建てて空き家化) | 18.8 % |

| 中古住宅を購入 | 14.0 % |

| 新築住宅を購入(建売など) | 5.3 % |

| 贈与 | 3.3 % |

| 不明・その他 | 4.0 % |

まず、現に空き家となっている物件を、今のオーナーが手にした経緯から紹介します。

これは過半数である54.6%と圧倒的に多いのが「相続」。半数強が実家を継いだ結果、空き家のままにしてしまっています。

とはいえ、4割強は相続以外です。「新築・建替」「中古住宅を購入」「新築住宅を購入」といった、自らの意思で住宅を居住用や投資用で取得したものの、何らかの理由で空き家にしている(ライフプランが変わった、居住者が見つからないなど)実情が伺えます。

持ち主は「空き家」からどれだけ離れて住んでいる?(N=3,912)

| 所有者⇔空き家の距離 | 割合 | ポイント |

|---|---|---|

| 徒歩圏内 | 35.6 % | すぐ行けるので管理しやすい |

| 車・電車で 1時間以内 | 35.6 % | 半日で往復可 |

| 1〜3時間 | 15.7 % | 日帰りが小旅行レベル |

| 3時間超 | 12.5 % | 実質「遠隔地」 |

また、実際に空き家となっている物件と、所有者がどのくらい物理的な距離が離れているのかを調査した結果が上表です。

このデータからも1時間超は合計 28.2 %(約3世帯に1世帯)と意外と少ないことが伺え、ここからも「地方の一軒家を残して空き家としてしまっている」というケースが、実は多数派ではないことが垣間見られます。

MIYABI

MIYABIただし、距離がある物件ほど、草刈りや見回りが現実的でなくなり「特定空き家」となるリスクが高まることは確かです。

「空き家」としてしまっている理由(N=1,646)

| 放置理由(複数回答) | 割合 |

|---|---|

| 荷物置き場として必要(思い出品など) | 17.0 % |

| これから売却したい/売れない | 17.0 %(売却系合算) |

| これから賃貸したい/貸せない | 14.7 %(賃貸系合算) |

| 家族で話し合ったが意見がまとまらない | 14.1 % |

| 管理方法がわからない・相談相手がいない | 11.4 % |

| ほか多数(※) | ー |

※「解体費用が出せない」「物件の傷み」「固定資産税が上がるのが不安」等が10 %前後で続きます。

こちらは全宅連の別調査(N=1,646)ですが、主に

- 心情的な問題(思い入れがあって手放せない/話し合ってもまとまらない)

- 資産管理の問題(活用したくてもできない/わからない/処分できない)

の二軸があることが分かります。

MIYABI

MIYABIただし、距離がある物件ほど、草刈りや見回りが現実的でなくなり「特定空き家」となるリスクが高まることは確かです。

特に深刻化する「マンション空き家」問題の複雑性

もちろん一軒家の空き家も大きな問題ですが、マンションの空き家は、その集合住宅としての特性から、さらに複雑で深刻な問題を引き起こす可能性があります。

一軒家とは違う!マンション空き家が抱える「管理費・修繕積立金」という重荷

マンションは、多くの人が一つの建物を区分して所有する共同住宅です。

そのため、たとえ自分の部屋が空き家になっていたとしても、所有者には毎月「管理費」と「修繕積立金」を支払う義務が発生し続けます。

MIYABI

MIYABIこれらは、廊下やエレベーターといった共用部分の清掃や点検、将来行われる大規模な修繕工事のために、所有者が積み立てていく大切なお金です。

しかし、空き家となった部屋の所有者がこれらの支払いを滞納し始めると、問題は徐々に深刻化していきます。

特に、築年数が経過したマンションでは、修繕積立金が比較的高額になっていることもあり、年間で数十万円もの負担になることも珍しくありません。

この経済的な負担を嫌い、相続したマンションをどうすることもできず、結果的に放置してしまうというケースが増えているのです。

相続放棄ではなく「相続放置」?所有者不明マンションという新たな課題

さらに、分譲に相続が発生した場合、法律で定められた相続人が誰であるかを確定させ、不動産の名義変更(相続登記)を行うのが通常の流れです。

しかし、前述のような負担の大きいマンションの場合、相続人の間で話し合いがなかなか進まなかったり、あるいは相続したという事実をマンションの管理組合に届け出ないまま、実質的に放置されてしまうケースも出てきています。

管理組合の立場からすると、

元の所有者の方が亡くなられ、銀行口座が凍結されるなどして管理費や修繕積立金の引き落としができなくなっても、一体誰が新しい所有者になったのか、連絡先すら分からない・・・

という非常に困った事態に陥ってしまうのです。

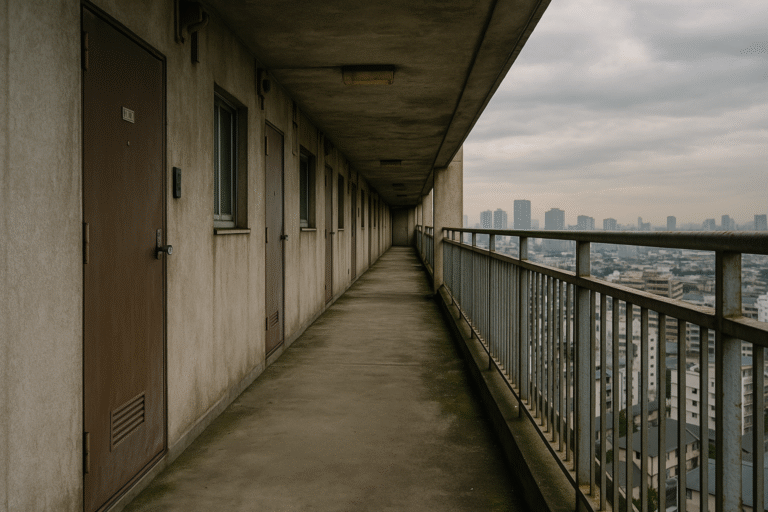

管理組合の機能不全から始まる、あなたのマンションも他人事ではない「スラム化」の恐怖

このような「相続放置」されてしまう空き家がマンション内で増えていくと、管理費や修繕積立金の滞納額が積み重なり、マンション全体の管理組合の財政をじわじわと圧迫していきます。

その結果、日常的な清掃やメンテナンスが行き届かなくなったり、計画されていたはずの修繕工事が実施できなくなったりすると、マンション全体の住環境は確実に悪化し、資産価値も大きく損なわれてしまいます。

最悪のケースでは、管理組合そのものが正常に機能しなくなり、建物が急速に老朽化していく「マンションのスラム化」と呼ばれる現象が、現実のものとなる可能性も否定できません。

実際に、あなたが現在お住まいのような分譲マンションで、相続人が不明のまま管理費が滞納され、他の住民や管理組合が対応に苦慮した、という話は決して絵空事ではありません。

MIYABI

MIYABI現に起こっている問題ですし、専門家の中には、このような状況が2030年前後から都市部のマンションでも顕在化してくるのではないかと警鐘を鳴らす声もあります。

そうなると、住環境の悪化だけでなく、マンションの治安低下や、不法な占拠といった問題も発生しかねません。

このような事態を避けるためには、

- 管理組合が早期に状況を把握すること

- 住民全体で問題意識を共有すること

- 専門家の助けも借りながら対策を講じていくこと

が求められます。

今後に残された課題:マンション特有の複雑な問題への対策は?

しかし、専門家の中には、

という指摘が多数見られます。

マンションという集合住宅における空き家問題は、個々の住戸の問題が、建物全体の維持管理や資産価値、さらには他の住民の生活にまで大きな影響を与えるという特有の構造を持っています。

MIYABI

MIYABIこの点は現行の制度では限界がありますし、売り手も買い手も全体的にはここまで見越してきたとは言い難いのが実情です。

社会問題化として顕在化している今後は、より実効性のある、踏み込んだ対策が今後さらに求められていくでしょう。

では、一方「戸建て」特有の問題は?

マンション特有の問題点を指摘してきましたが、一方で戸建て所有に関しても課題感があります。

「空家等対策特別措置法」とは?その狙いと実効性

2015年に施行された「空家等対策特別措置法(通称:空き家特措法)」は、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある空き家への対策を強化するための法律です。

例えば、

- 倒壊の恐れがある

- 衛生状態が著しく悪い

- 景観を損ねている

といった「特定空家等」に指定された場合、市町村が所有者に対して助言や指導、勧告、命令を行い、それでも改善が見られない場合には、行政代執行(強制的な解体など)も行えるようになりました。

厳密には戸建てだけでなく分譲にも適用される法律ですが、性質上戸建ての空き家が対象となるケースが多い傾向にあります。

MIYABI

MIYABIこの法律の施行により、危険な状態にある空き家については、行政が介入しやすくなり、一定の対策が進む道が開かれました。

法改正で何が変わった?「管理不全空き家」への厳しい視線

しかし、実際に「特定空家等」に認定されるまでの手続きが複雑であったり、所有者の財産権とのバランスを取るのが難しかったりといった課題も指摘されていました。

こうした状況を踏まえ、2023年には空き家特措法が改正され、対策がさらに強化されました。

この改正の大きなポイントの一つは、「特定空家等」と認定される前の段階である「管理不全空き家」に対しても、市町村が指導や勧告を行えるようになったことです。

MIYABI

MIYABIつまり、放置すれば将来的に問題が深刻化する恐れのある空き家に対し、より早期の段階から行政が関与できるようになったのです。

さらに重要なのは、この「管理不全空き家」として市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(税金が最大で約6分の1に軽減される措置)が解除される、つまり税負担が大幅に増える可能性があるという点です。

もしあなたの実家が、遠方にあるために管理が行き届かず、この「管理不全空き家」と認定されてしまうと、固定資産税がこれまでの数倍になることもあり得ます。

これは、空き家を放置すればするほど経済的な負担が増すという、国からの強いメッセージと言えるでしょう。

そうなる前に、例えば定期的な見回りや清掃を行う空き家管理サービスを利用する、あるいは家族で管理の役割分担を決めるなど、何らかの対策を講じることが求められます。

【戸建て】固定資産税の仕組みが空き家の「解体」をためらわせる?

誰も使わない家ならば、いっそ解体して更地にしてしまった方が管理も楽になるのでは?

と考えるかもしれません。しかし、ここにも一つ、知っておくべき税金の仕組みがあります。

住宅が建っている土地には、固定資産税の「住宅用地特例」という制度が適用されており、税額が大幅に軽減(一般的に、更地の場合と比べて6分の1程度)されています。

ところが、家を解体して更地にしてしまうと、この特例の対象から外れてしまい、固定資産税が数倍に跳ね上がってしまうのです。

MIYABI

MIYABIこのため、「売ることも貸すことも難しく、かといって解体すれば税金が上がってしまう」というジレンマから、空き家のまま持ち続けるという選択をせざるを得ない状況が生まれています。

傷みが激しく解体費も出せない古家の場合、売れるのか?

だれも住まない、資産価値が低下してしまった古屋の場合、現実的な処分方法としてどのような選択肢があるのでしょうか?

結論から言うと、こういった物件の売却は

です。「選択肢」と「落としどころ」を知れば処分や現金化は可能です。

もし、どこにも相談していない場合は一度、空き家専門の業者へ依頼することを優先してほしいですが、もしその上で資産として難しい場合は以下の選択肢が考えられます。

「現状のまま」売りたい場合

| ルート | 成約しやすさ | 想定価格(目安) | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 訳アリ物件専門の買取業者 (再建築不可・事故物件等も扱う会社) | ★★★ | 土地評価の30〜70 % (再建築不可は50〜70 %が相場) | スピード重視。 相続人全員の署名実印が必須。 |

| 一般仲介(レインズ・SUUMO等) | ★ | 土地値の70〜100 % だが 問い合わせが付かないことも | 写真掲載すら難しいほど傷むとマイナスイメージ。ローン不可で買い手が現金層に限定。 |

「解体して更地で」売る場合

| メリット | デメリット | 実務メモ |

|---|---|---|

| ・建物瑕疵リスクが消える ・造成・分筆で土地値満額近くを狙える | ・解体費 100〜200万円+残置物処分費 ・翌年から固定資産税が最大6倍 | 多くの自治体が解体補助(上限30〜150万円)を2024年〜順次拡充。まずは市町村窓口へ。 |

それも厳しい場合、「自治体・NPOへ無償譲渡」する手も

- 2023年法改正で 空き家管理活用支援法人が全国200団体超。

- 解体費込み寄付に応じる自治体もあるが、要件は「相続登記完了」「税滞納なし」。

まだ踏み切れない場合の“着地点”

| ボトルネック | 処方箋 |

|---|---|

| 思い出が捨て難い(心情軸) | ①遺影・仏壇だけ持ち出し ②VR内覧用に室内3D撮影 ③建物ごと処分、データで記憶を保存 |

| 解体費を即金で出せない(資産軸) | ・買取業者に「解体更地渡し」を条件交渉(業者が費用立替) ・自治体補助+信販系の解体ローン活用 |

MIYABI

MIYABIもちろん、場所や諸条件で左右されるものの、空き家はどんどん増えて行くことは確実です。

なるべく早い行動が、今できる最善策である可能性は高いでしょう。

未来予測:空き家増加が不動産市場にもたらすのは「地獄」or「天国」?

空き家が増え続ける未来は、私たちの住まいや不動産市場にどのような影響をもたらすのでしょうか。

影響について、多くの場面で厳しい側面が見込まれる一方で、一部の人にとっては新たなチャンスが生まれる可能性も示唆しています。

2030年頃が一つの節目?専門家が語る「買い手にとっての好機(パラダイス)」の可能性

ある不動産専門家は、2030年頃を一つの大きな転換点として、日本の不動産市場が様変わりする可能性があると予測しています。

社会の高齢化がさらに進み、相続によって発生する空き家の供給が市場に大量に出回ることで、需要と供給のバランスが大きく崩れ、結果として物件価格が全体的に下落するというシナリオです。

特に首都圏をはじめとする都市部において、年間数十万件という規模で相続が発生し、それらの不動産が一斉に売却されたり、賃貸に出されたりするようになる可能性があります。

その結果、家やマンションを購入したいと考えている人にとっては、選択肢が大幅に増え、価格も以前より手頃になる「買い手にとっての好機(パラダイス)」とも言える状況が訪れるかもしれない、というのです。

ただし注意も必要:すべての物件が同じように動くわけではない

しかし、この未来予測には注意が必要です。

例えば、都心の一等地にあるような、いわゆるブランド力のあるエリアや、交通の便が非常に良く、生活利便性の高い一部の人気物件については、空き家の増加による市場全体の影響を受けにくいです。

具体的には東京都の港区/渋谷区/千代田区/中央区や、代官山、成城、白金台、田園調布などの地域としてブランド力が確立されている場所などが該当します。

というのも、これらの地域は安い/高いから住むのではく、その地域だから住むという層が多いため、価格が下がりにくい、あるいはほとんど影響を受けない可能性が高い(これらの中でも地域によって影響差はあります)と見られています。

あくまで、供給が需要を大きく上回るエリアや、築年数が古く魅力が低下した物件などにおいて価格調整が進むという話であり、全ての不動産が一様に安くなるわけではないことを、冷静に理解しておく必要があります。

MIYABI

MIYABI「東京だから高い」のではなく、今後、都内の地域格差(既に平均年収において、港区と葛飾区では3倍以上の差があります)は、ひょっとすると「東京都内かそれ以外か」という地域差以上に拡大します。

そして、こういった格差が拡大すると、都内にせよ地方にせよ、

と考えている側にとっては、買い手が見つかりやすくなるというメリットがある一方で、売却価格が期待したほどにはならない可能性も示唆していると捉えるべきでしょう。

MIYABI

MIYABIそのため、売却を検討する際には、適切なタイミングで、信頼できる不動産の専門家に相談しながら、じっくりと売却戦略を練ることの重要性が増してきます。

下記記事では無料の売却査定サービスを紹介しているので、一旦相場観を知る意味でも相談してみた方が良いと思います。

「無理な背伸びをした購入」は特に要注意?将来を見据えた賢い住宅選びとは

こうした将来の不動産市場動向の可能性を踏まえると、現在の不動産価格が高騰している状況下で、予算を超えて無理をして物件を購入することは、将来的に大きなリスクを抱える可能性があるといえます。

特に

- 資産価値の維持が難しいとされる“中途半端”な立地にある物件

- 管理状態に不安のあるマンション

などを高値で購入した場合には、将来の市場変動による影響をより強く受けるおそれがあると警鐘を鳴らしています。

MIYABI

MIYABIこういった「所有したくて、好きな街、好きな部屋にずっと住む」というのであれば、(分譲の場合は管理体制大事ですが)購入すること自体は問題はありません。

ただし、もし「不動産投資」や「転賃」「売却」といったポートフォリオがある場合、「本当に資産性を維持できる場所や物件なのか」は慎重に判断すべきです。

【Q&A】実家・自宅マンションの空き家対策の疑問に答える

そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。

なぜ空き家は増え続けているの?

主な原因は「相続による放置」です。

相続したものの使い道が決まらず、維持費や管理の手間を嫌って放置されるケースが急増しています。

マンションの空き家が問題視されるのはなぜ?

管理費・修繕積立金の滞納が連鎖し、管理組合が機能不全に陥る恐れがあるからです。

最悪の場合、マンション全体のスラム化に繋がります。

相続放棄と相続放置はどう違うの?

相続放棄は法的に手続きすることで権利義務を放棄すること。

相続放置は登記などを行わず放置する状態で、所有者不明問題を引き起こします。

空き家を放置するとどんなデメリットがある?

管理不全と認定されると固定資産税が6倍になることもあります。

倒壊リスクや景観悪化による近隣への影響も深刻です。

空き家の解体をためらう理由は?

解体すると固定資産税の軽減特例が外れ、税負担が増えるからです。

そのため管理もできずに放置されがちです。

築古やボロ家でも売却はできる?

可能ですが難易度は高いです。

訳アリ物件専門業者への売却や自治体への無償譲渡といった選択肢があります。

今後、不動産価格は下がる可能性がある?

空き家が市場に大量供給されることで価格が下がる可能性がありますが、ブランド力の高い都心部では下落しにくい傾向があります。

空き家問題への有効な備えは?

- 家族間での早期の話し合いと相続登記

- 専門家への相談、活用・売却戦略の検討

など、放置を防ぐ準備が重要です。

まとめ:空き家問題は「自分ごと」、未来を見据えた賢明な準備と行動を

全国で900万戸とも言われる空き家の存在は、もはや一部の地域や特定の人の問題ではなく、日本社会全体が真剣に向き合わなければならない大きな課題です。

特に、これまでその深刻さが見過ごされがちだったマンションの空き家問題は、私たちの住む都市の未来、そして私たち自身の生活にも大きな影響を与える可能性を秘めています。

そうすることで、私たちはこの空き家問題という大きな波を乗り越え、より安心できる未来を築いていくことができるはずです。

あなたが50代を迎え、ご両親のことやご自身の将来について考え始めた今こそ、空き家問題を「自分ごと」として捉え、未来を見据えた賢明な準備と行動を始める絶好のタイミングなのかもしれません。

この記事が、その大切で、そして具体的な第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

片付け侍では全国で不用品回収・粗大ゴミ回収・廃品回収・遺品整理・ゴミ屋敷片付け・特殊清掃を行っています。1点から一軒家まるごと回収まで対応しております。

奈良の草刈り・剪定・伐採・造園はお庭の大将でプロの手入れ掃除!

奈良のお庭の大将は草刈り・草むしり・剪定・伐採など、お庭の造園・お手入れ専門店です。空地やお墓の除草・雑草対策もお任せ!

大阪の不用品回収ネルフ|粗大ゴミ処分や廃品回収に即日対応!

不用品回収ネルフ大阪では即日回収をモットーに、粗大ゴミや廃品回収、遺品整理や特殊清掃に至るまで大阪全域で行っております。少量の不用品から一軒まるごと回収までお任せいただけます。